地球から約2800万光年の距離にある渦巻銀河M51で、太陽系外惑星とみられる証拠を発見したとする研究が発表されました。

惑星が恒星の手前側を通過すると、恒星の光の一部がさえぎられて暗くなります。この現象は「トランジット」と呼ばれ、NASA(アメリカ航空宇宙局)の系外惑星探索衛星TESSなどは、この現象を観測することで天の川銀河内の系外惑星を探索しています。ただ恒星に比べて惑星ははるかに小さいため減光はごくわずかで、非常に高い感度が求められます。

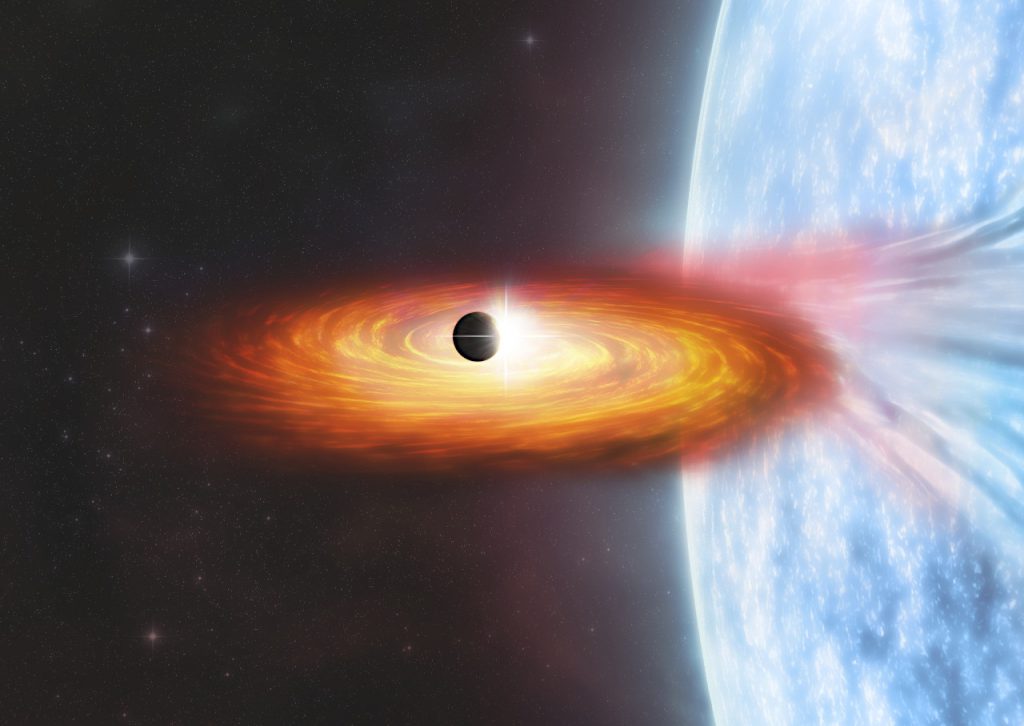

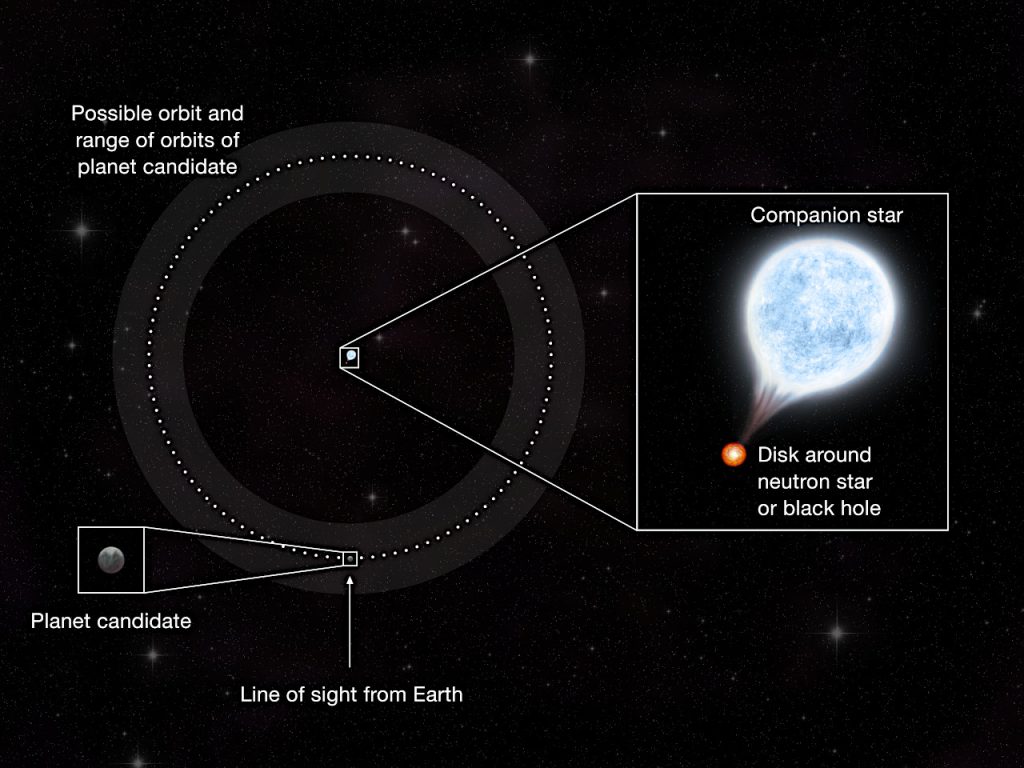

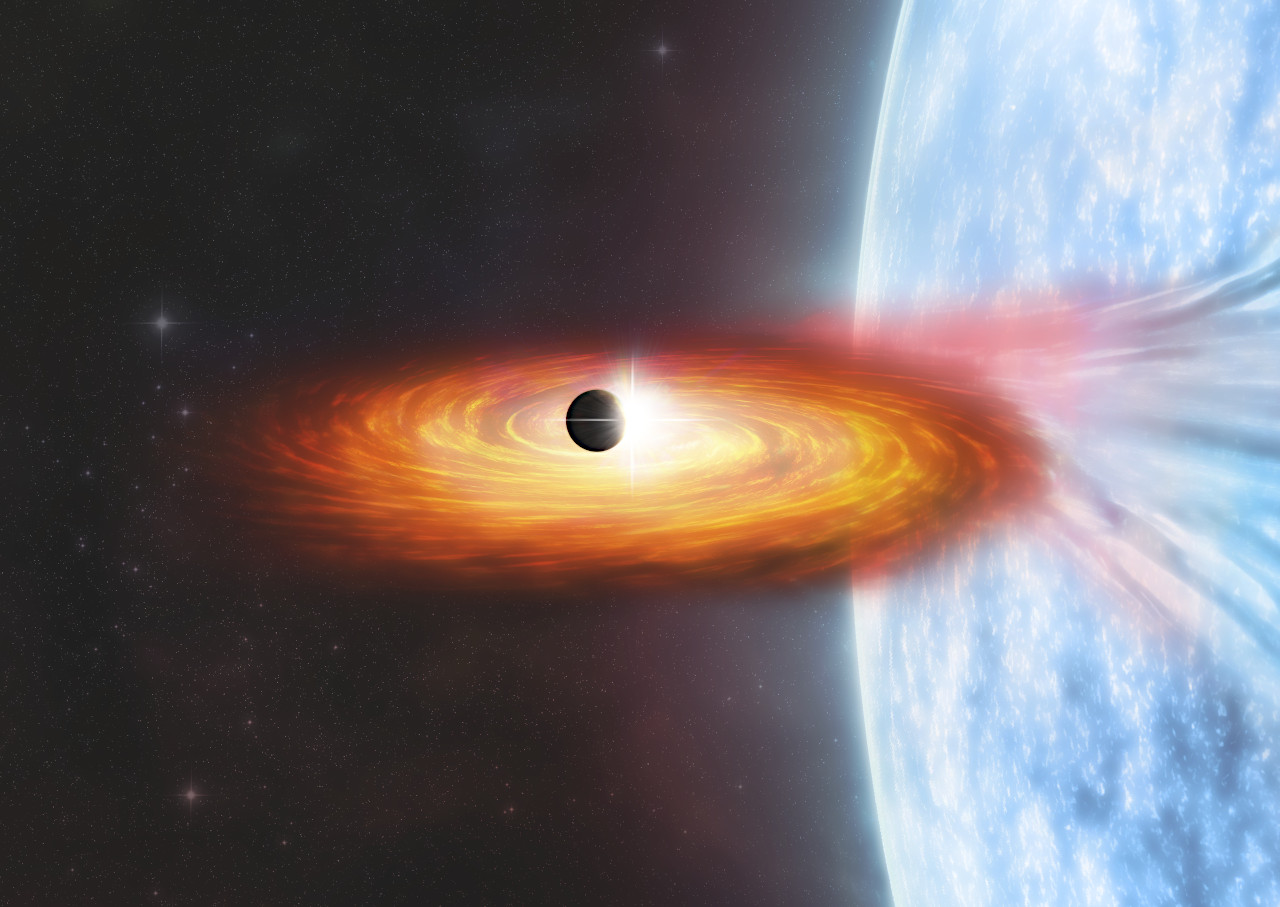

今回の研究では、X線連星からのX線が暗くなる現象が探索されました。X線連星は一般的に、中性子星やブラックホールなどの非常にコンパクトな天体と、その伴星から構成されています。中性子星やブラックホールは伴星からガスを引き込みます。ガスはブラックホールなどの強力な重力によって加速され、数百万度に加熱されてX線で明るく輝きます。X線は非常に小さな領域から放射されるため、手前を惑星が通過すればX線の大部分または全部をさえぎってX線が観測されなくなります。そのためトランジットを発見しやすく、遠方の銀河でも系外惑星の発見が可能になるのです。

ハーバード・スミソニアン天体物理学センター(CfA)のRosanne Di Stefano氏らの研究チームは、NASA(アメリカ航空宇宙局)のチャンドラX線望遠鏡と、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)のX線望遠鏡XMM-Newtonのデータを用いて、そのようなX線トランジットを探索し、M51にある「M51-ULS-1」という連星系の太陽系外惑星候補を発見しました。画像内の白枠が「M51-ULS-1」の位置を示しています。なお、この画像はチャンドラのX線(紫、青)とハッブル宇宙望遠鏡の可視光(赤、緑、青)を合成したものです。

この連星系M51-ULS-1は、中性子星またはブラックホールと、太陽の約20倍の質量の伴星からなります。チャンドラのデータから、M51-ULS-1の系外惑星候補は土星とほぼ同じ大きさで、太陽〜土星間のおよそ2倍の距離のところを約70年ごとに1周していると推定されています。

研究チームは、通過した天体が褐色矮星や赤色矮星のような小さな星である可能性や、ガスと塵の雲である可能性など、さまざまな可能性を検討しました。ただそれらの現象はデータとは一致せず、惑星が通過したと考えるとコンピュータ・シミュレーションも含めデータと一致したとのことです。ただし最終的に確認するにはさらなるデータが必要になります。次にトンラジットが発生するとしたら約70年後であるため、それまで確認のための観測を行うことはできません。

研究チームは、チャンドラとXMM-Newtonのアーカイブを検索し、M51以外の銀河でも太陽系外惑星の候補を探す予定です。

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】