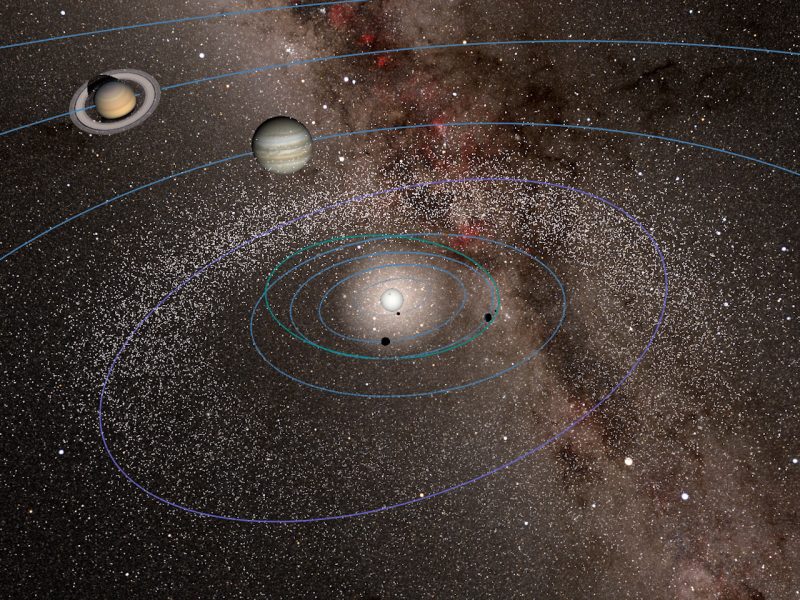

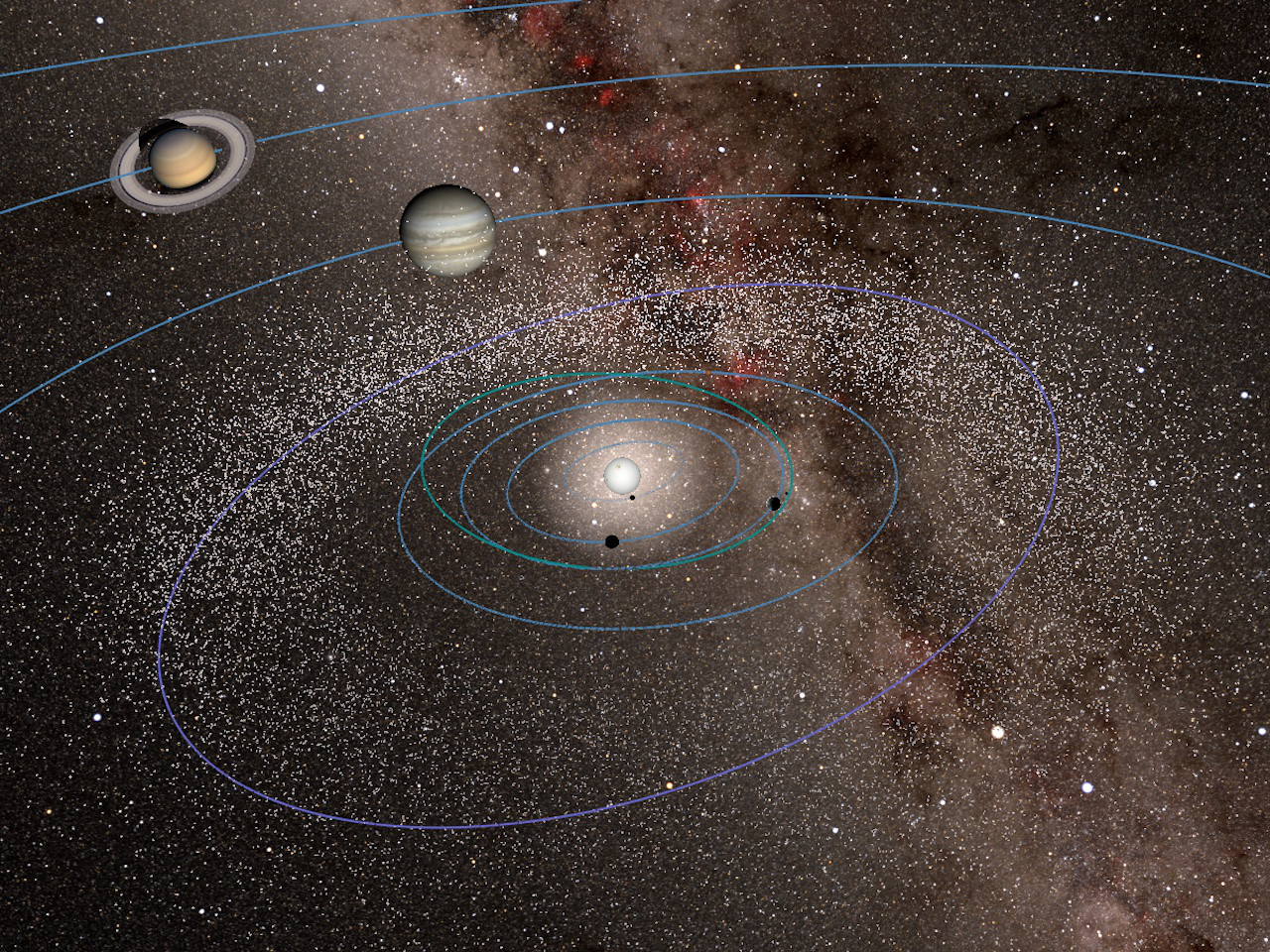

生まれたばかりの太陽の周りにはガスと塵からなる原始惑星系円盤が取り囲み、地球型惑星(水星、金星、地球、火星)はその円盤内で微惑星が衝突・合体を繰り返しつつ形成されました。同時期に小惑星帯も形成されたといわれています。近畿大学のソフィア・リカフィカ・パトリック氏と国立天文台の伊藤孝士は、数値シミュレーションを用いて46億年前の太陽系を再現、地球型惑星の軌道や質量だけでなく、小惑星帯の主な特徴も同時に説明できる新しい力学モデルを作成しました。

シミュレーションの結果、初期の太陽系で、木星と土星の公転周期が簡単な整数比で表される「平均運動共鳴」に近い配置にあり、そのときに起こる不規則な運動によって円盤の微惑星の軌道が乱され、地球型惑星や小惑星帯の形成につながったことが示唆されたなどとしています。また月の形成時期や、地球型惑星上の水の起源、水星と火星の質量が小さい要因なども示唆されたとのことです。【1分で読む宇宙ニュース】

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】