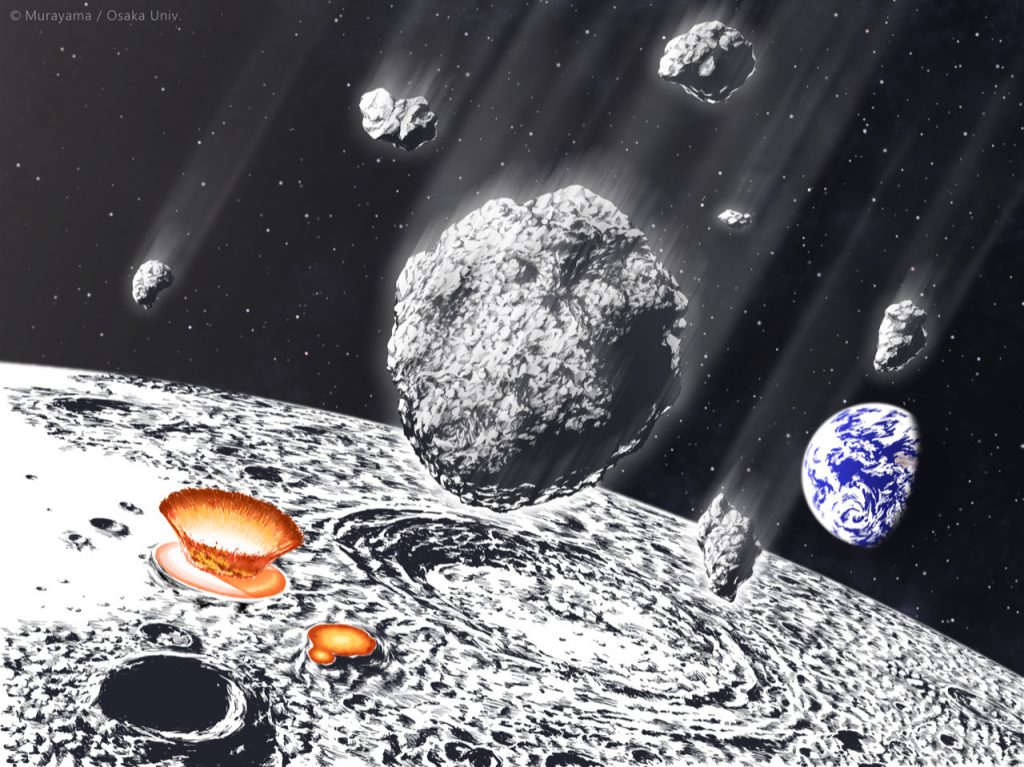

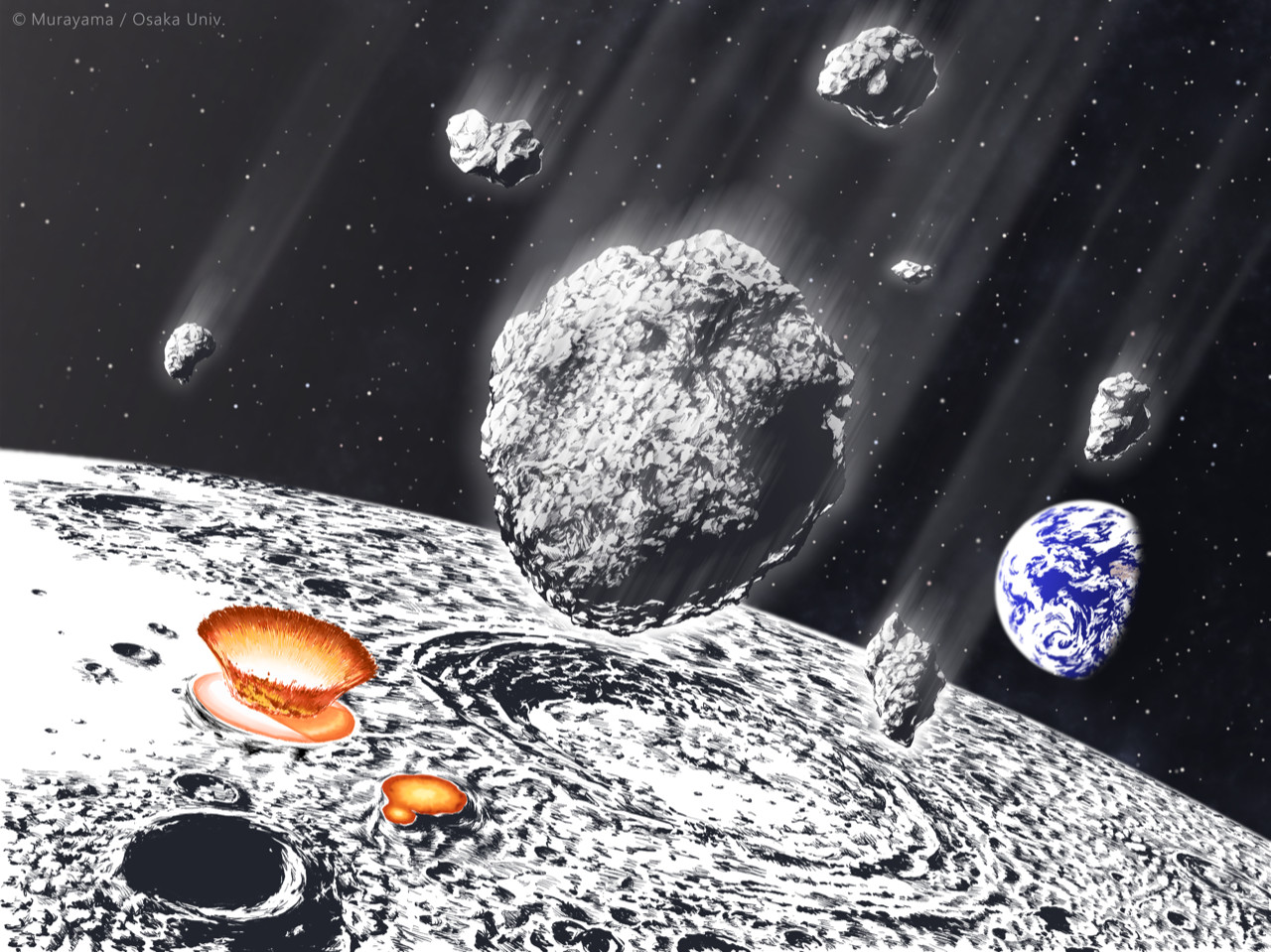

約8億年前、直径100km以上の小惑星が破砕してできた破片が、隕石となって大量に地球と月へ飛来していたとする研究を、大阪大学の寺田健太郎教授、東京大学の諸田智克准教授らが発表しました。

隕石が衝突するとクレーターができます。しかし地球上では、火山活動や地震などの地殻変動や侵食のために、古いクレーターはあまり残っていません。そこで寺田教授らは、侵食がほとんどない月のクレーターに着目しました。

隕石が衝突してクレーターが形成される際、噴出した物質がクレーターのまわりに堆積することがあります。そのような堆積した噴出物を「エジェクタ」といいます。

寺田教授らは月探査機「かぐや」の地形カメラで撮影されたデータを使い、直径20km以上の59個の大きなクレーターについて、エジェクタにある直径0.1〜1kmの小さなクレーターのサイズ分布を精査することで、大きなクレーターの形成年代を調べました。その結果、59個のクレーターのうち8個(モデルによっては17個)が同時に形成されていたことが分かりました。

アポロ計画で持ち帰られた月のサンプルの分析、月面のクレーターのサイズ、月と地球の衝突断面積などから、約8億年前に100km以上の大きさの小惑星が破砕され、総質量が40兆〜50兆トンに及ぶ隕石が地球に飛来したことが明らかになったとのことです。隕石の総質量は、6600万年前に地球に衝突し恐竜絶滅の原因になったともいわれる天体の約30〜60倍の質量に匹敵します。

なお破砕前の小惑星は、「はやぶさ2」が探査したリュウグウや、オシリス・レックスが探査中のベンヌなどの小惑星の母天体候補とされている小惑星「オライリア」の可能性が高いとみられています。

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】