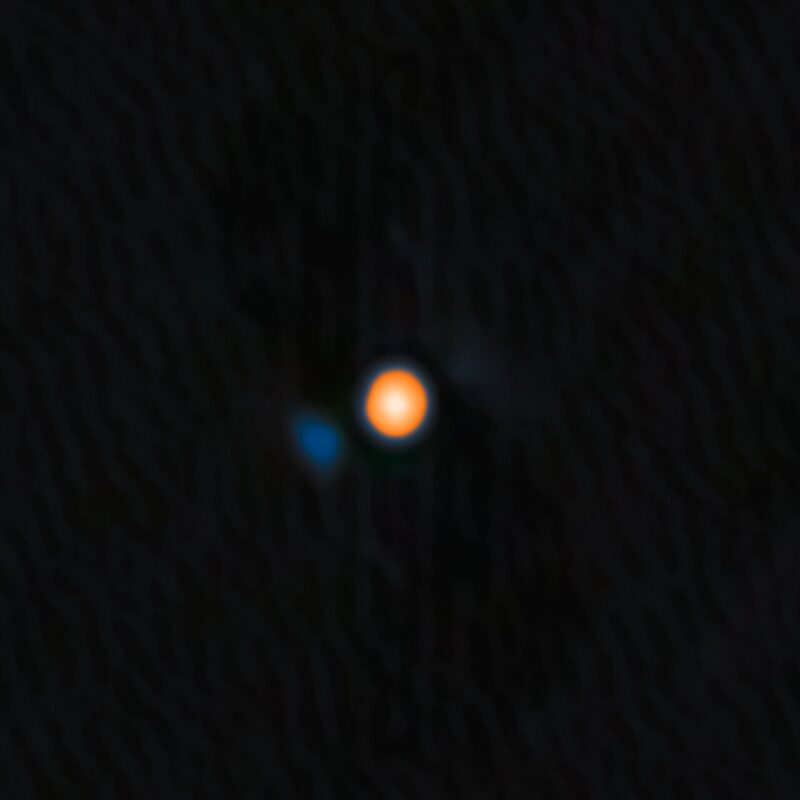

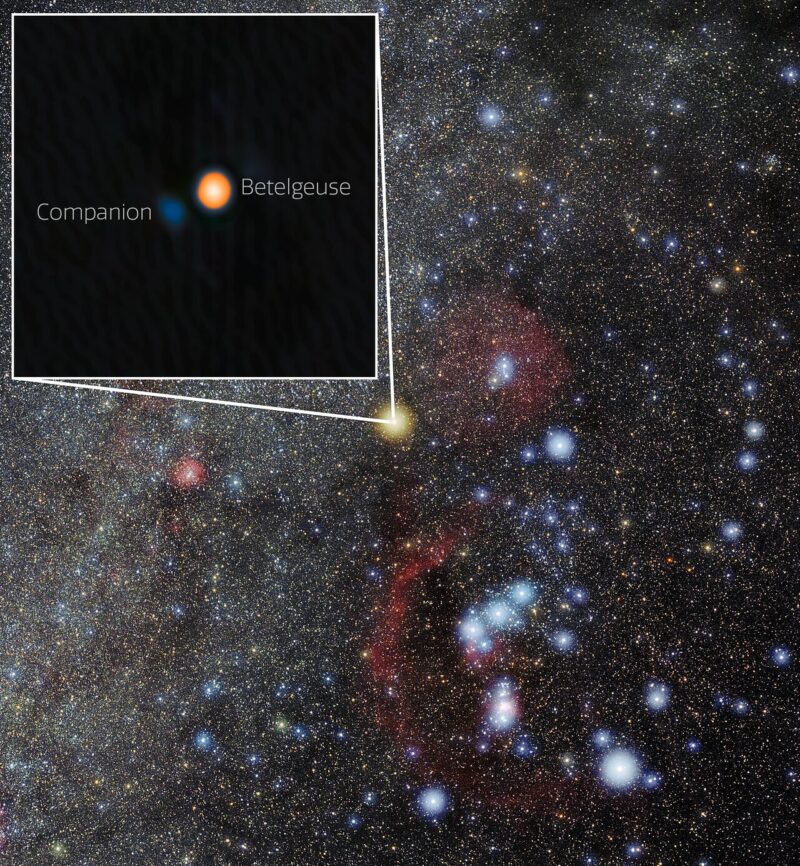

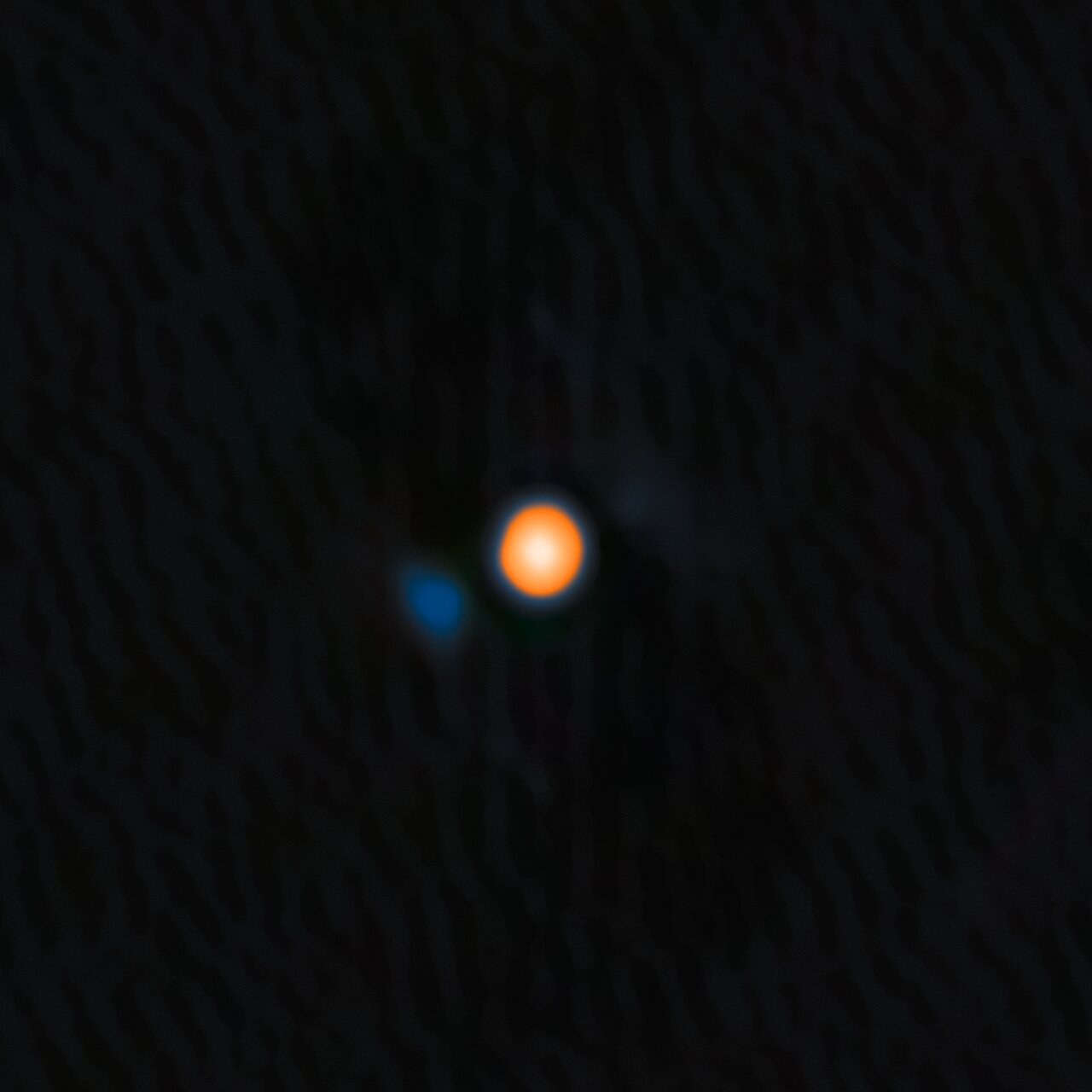

ハワイ島、マウナケア山頂にあるジェミニ北望遠鏡によって、オリオン座の1等星ベテルギウスに伴星が発見されました。画像の中央にベテルギウスがオレンジ色に輝き、その左下にぼんやりとではありますが伴星が青く映っています。

オリオン座の肩のところに位置するベテルギウスは地球に最も近い赤色超巨星で、半径は太陽の約700倍にも及びます。赤色超巨星は大質量星の晩年の姿です。恒星は質量が大きいほど寿命が短く、ベテルギウスは晩年の姿とはいえ誕生から1000万年ほどしか経っていません。そのベテルギウスは、約400日周期と約6年周期で明るさが変化することが知られています。

2019年から2020年にかけて、ベテルギウスの明るさが急激に落ちる「大減光」と呼ばれる現象が発生しました。大減光の原因はベテルギウスから放出された塵の雲によるものだとみられています。その大減光をきっかけに、ベテルギウスに関するアーカイブデータが分析され、約6年の変光周期が伴星の存在によるものだとする説が提唱されました。ただハッブル宇宙望遠鏡やチャンドラX線望遠鏡による観測からは伴星の存在は検出されていませんでした。

伴星の質量は太陽の1.5倍で、ベテルギウスの外層大気中を周回

NASA(アメリカ航空宇宙局)エイムズ研究センターのSteve Howell氏らの研究チームは、ジェミニ北望遠鏡の「アロペケ」と呼ばれる装置を用いてベテルギウスの観測を行い、伴星を発見しました。ハワイ語で「キツネ」の意味を持つこの装置は、「スペックルイメージング」と呼ばれる技術で観測を行います。スペックルイメージングは、非常に短い露出時間を用いて、地球の大気のゆらぎの影響を取り除く撮影技術です。

発見された伴星は、可視光で見るとベテルギウスより6等級暗く、質量は太陽の約1.5倍と推定され、中心核でまだ水素の核融合が始まっていない高温の青白色の星であることがわかりました。ベテルギウスと伴星の距離は太陽〜地球間の4倍ほどで、伴星はベテルギウスの外層大気の中を周回していました。

ベテルギウスと伴星は同時に誕生したとみられています。ただ伴星は、1万年以内にベテルギウスの強力な潮汐力によって引き込まれて死を迎えることになると推定されています。

(参考)

「ベテルギウス」アストロピクス記事一覧

ベテルギウスの減光は塵の雲が原因だった

Image Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA; Image Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab)

(参照)NOIRLab

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】