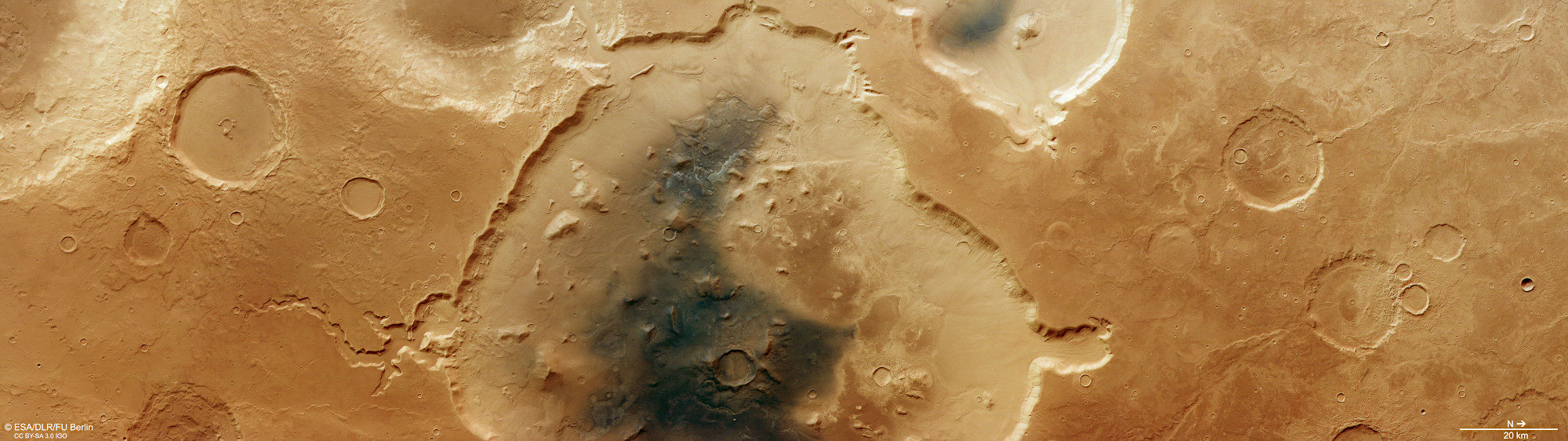

この画像は、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)の火星探査機マーズ・エクスプレスが2024年10月にとらえたもので、「デウテロニラス・カバス(Deuteronilus Cavus)」と呼ばれる直径120kmほどの凹地が映っています。この凹地は、火星の南部高地と北部低地の境界付近にあり、何十億年にもわたる火山や氷河、水や風の活動の痕跡が残されています。

デウテロニラス・カバス凹地はほぼ円形であることから、衝突クレーターが起源であることが示唆されます。天体衝突は41億年前から37億年前に起きたとみられます。その頃は火星に小天体が次々と衝突していた時期です。その後、水や氷による浸食によってクレーターは当初の2倍ほどまで広がりました。

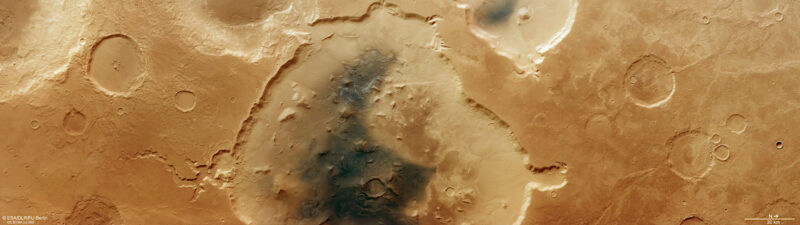

こちらは冒頭の画像で凹地の左側の縁付近に見られる溝状の地形を俯瞰したものです。この溝状の地形は、火星の表面を流れる水によって形成されたか、あるいは地下の水が融けたり流れ出したりした後で地表部分が崩落して形成されたと考えられています。溝状地形の底の部分には、かつて氷が存在していた痕跡もみられます。

こちらは凹地の上半分のあたりを俯瞰で見たものです。画像右側には丸い丘やメサが混在しています。それらは、かつてクレーターの中央にそびえていた岩山が崩落した残骸である可能性があります。

暗い色の部分は、風で運ばれた火山灰である可能性が高いです。スペクトル分析から、水と火山灰が混ざり合って形成された粘土鉱物(フィロ珪酸塩)の兆候があることがわかりました。これは液体の水がある程度の期間、存在していたことを示唆しています。

Image Credit: ESA/DLR/FU Berlin

(参照)ESA

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】