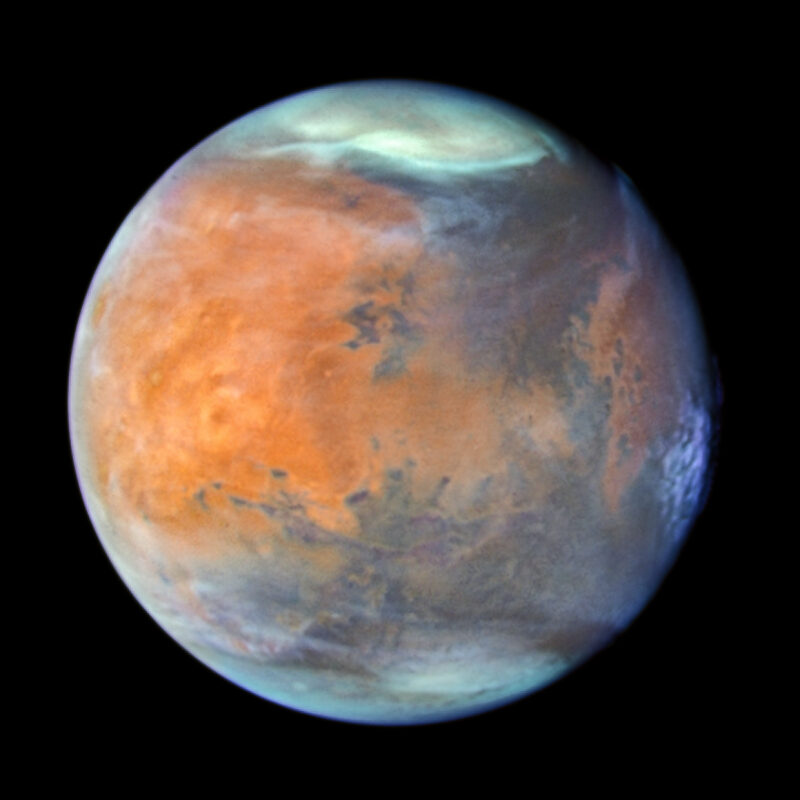

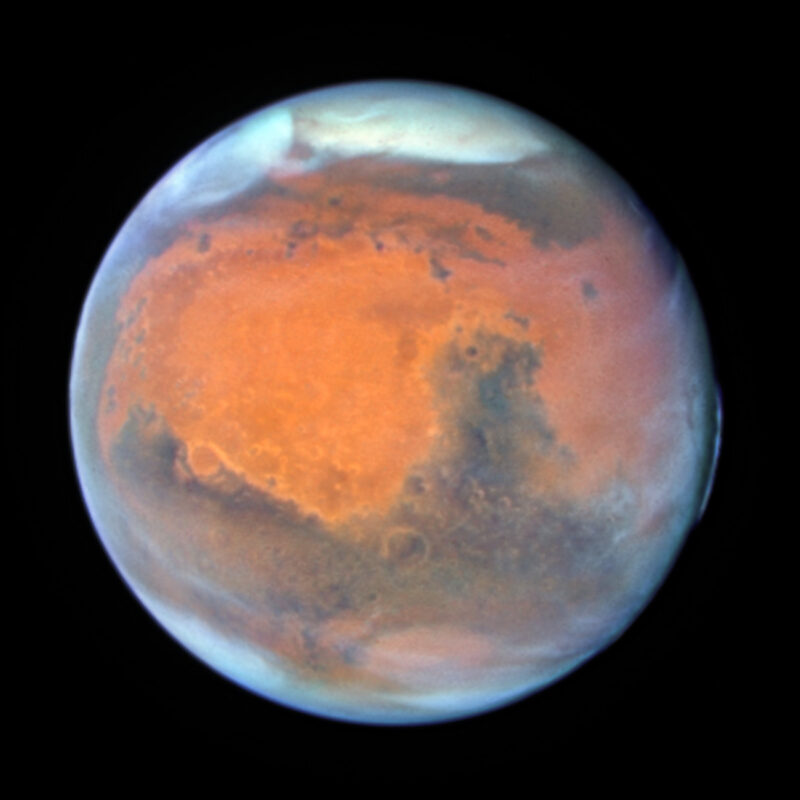

1990年4月24日に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は、今年2025年で35周年を迎えました。これらの火星画像は、打ち上げ35周年を記念してNASA(アメリカ航空宇宙局)が公開した画像の一つです。1枚目は2024年12月28日(世界時、以下同じ)、2枚目は12月29日に撮影されました。

地球と火星は、公転周期の関係で約2年2か月ごとに接近します。最近では2025年1月12日に約9608万kmまで接近しました。冒頭の火星画像は、最接近に近い時期に撮影されたものです。

画像には、紫外線でとらえられた雲が、うっすらと白く見えています。春の始まりごろの北極冠も白く見えています。

1枚目の画像で、火星面の左側のタルシス地域(オレンジ色の部分)には巨大火山などが映っています。太陽系最大の火山ともいわれるオリンポス山も左の縁付近にあり、中央下には長さ4000kmに及ぶマリネリス峡谷が暗く見えています。

2枚目の画像では、南半球にかつての小惑星衝突によって形成された直径2200kmのヘラス盆地が見えています。中央右の暗く見える地域は「大シルチス」と呼ばれる領域です。

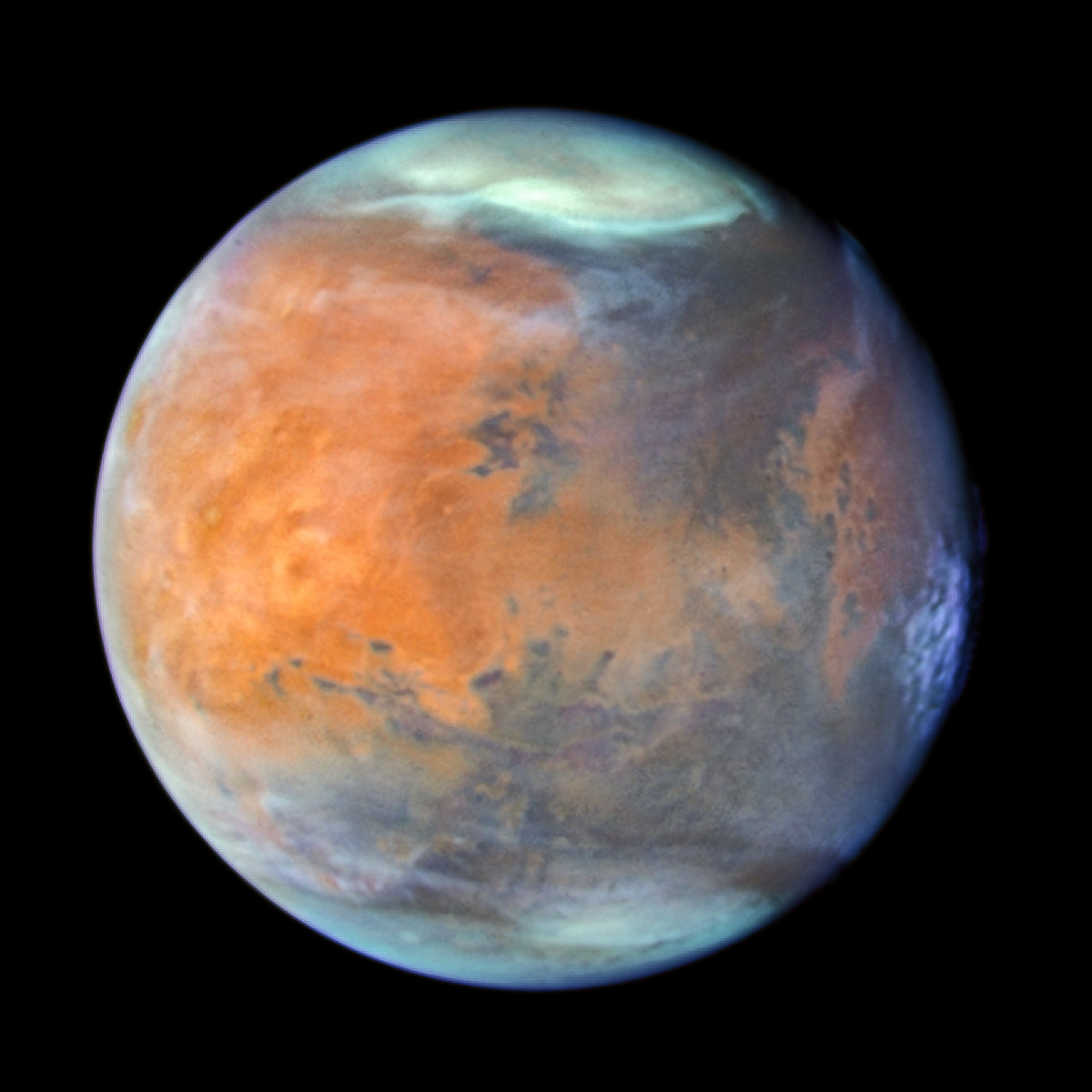

この動画は、2024年12月28日から30日にかけてハッブル宇宙望遠鏡がとらえた画像をもとに作成されました。火星の画像を球体にマッピングしたものを回転させています。

打ち上げ35周年記念画像は、4天体の画像が公開されました。アストロピクスでも順次紹介していきます。

Image Credit: NASA, ESA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

主鏡のゆがみを克服し長年にわたり活躍

ハッブル宇宙望遠鏡は1990年4月24日、スペースシャトル・ディスカバリー号に搭載されて打ち上げられました。ただ、主鏡がわずかにゆがんでおり、画像がピンボケしていることが打ち上げ直後に判明しました。

ハッブル宇宙望遠鏡はもともと、スペースシャトルによって観測装置などの交換ができるように設計されていました。1993年には1回目の保守ミッション(サービスミッション)が実施され、主鏡の不具合を補正するメカニズムを組み込んだカメラに交換するなどの作業が行われました。

スペースシャトルによる保守ミッションは、2009年まで合計5回実施されました。スペースシャトルが2011年に退役したため、それ以降は保守ミッションは行われていません。

ハッブル宇宙望遠鏡の打ち上げまでの経緯や打ち上げ後の保守ミッションなどについて、くわしくは次の記事をご覧ください。(参考記事)ハッブル宇宙望遠鏡 〜 打ち上げまでの経緯と5回の保守ミッション

35年間で170万回の観測を実施

これまでの35年間で、ハッブル宇宙望遠鏡は約170万回の観測を行い、約5万5000個のターゲットを観測してきました。2025年2月現在、2万2000以上の論文と130万の引用があるとのことです。また400テラバイトを超えるデータがアーカイブ化されています。

長年にわたり運用されているおかげで、同じ天体を繰り返し観測して変化をとらえるなども可能になっています。例えば太陽系の惑星の季節変化や、ブラックホールのジェットの変動、膨張する超新星残骸などが観測されてきました。

またハッブル宇宙望遠鏡の観測により、遠方の銀河の姿が明らかになりました。宇宙膨張に関する理解も大きく進展し、宇宙膨張を加速させる謎のダークエネルギーの発見にもつながりました。

ハッブル宇宙望遠鏡は6つあったジャイロスコープのうち多くが故障するなど老朽化も進んでいますが、運用チームの努力もあって観測が続けられています。運用が続くかぎり、今後も素晴らしいデータや画像を私たちにもたらしてくれることでしょう。アストロピクスでは今後もハッブル宇宙望遠鏡の画像を紹介していきますので、お楽しみに。

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】