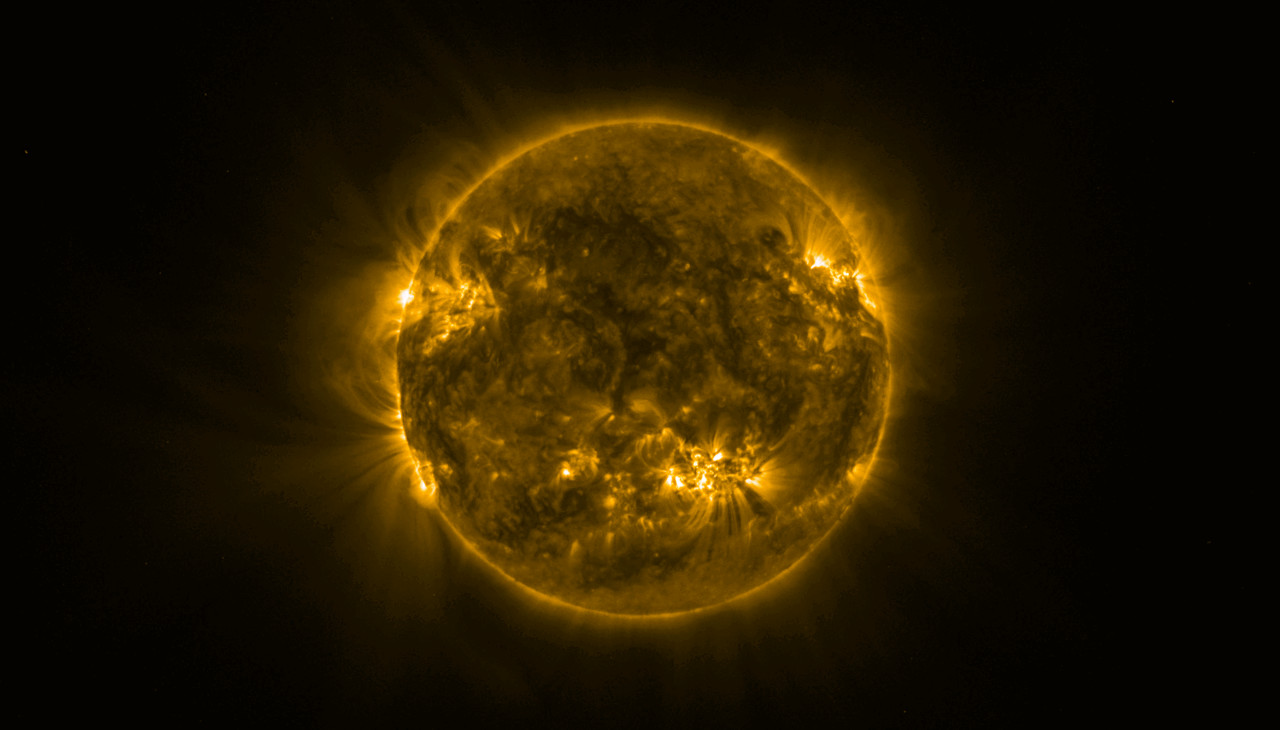

2024年5月上旬から中旬にかけて、太陽のAR3664という活動領域で太陽フレアが頻発して太陽嵐が発生。低緯度オーロラが出現するなど、大きな話題となりました。

太陽は11年周期で活動極大期と極小期を繰り返しますが、5月14日(世界時)には、2019年12月からの第25周期で最大規模となるX8.79の太陽フレアがAR3664で発生しました。その活動領域は5月中旬以降、太陽の自転に伴って地球から見て裏側に回りました。

(参考記事)第25周期で最大のX8.7太陽フレアが発生

なお太陽フレアは、X線の強度によってA、B、C、M、Xの5段階に分けられています。Xが最も規模の大きなフレアです。また、アルファベットの後の数字が大きいほど規模が大きいことを示しています。

地球からは観測できない裏側で、AR3664ではさらに大規模なX12と推定される太陽フレアが5月20日に発生したことを、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)の太陽探査衛星ソーラー・オービターがとらえていました。その太陽フレアは、1996年以降でトップ10に入るほど大規模なものでした。

地球を周回する太陽観測衛星からは、地球に向いた面しか見ることができません。太陽を周回するソーラー・オービターは現在、地球からみて太陽の裏側に位置しているため、回り込んできた活動領域AR3664を観測することができたのです。

この動画は、地球周回軌道にいるESAのProba-2衛星と、ソーラー・オービターの映像を左右に並べたものです。地球側から裏側に回り込んでいった活動領域AR3664(楕円)が、両方の衛星でとらえられています。

大規模な太陽フレアは惑星探査機にも影響

5月20日のX12の太陽フレアの直後、ソーラー・オービターの高エネルギー粒子検出器(Energetic Particle Detector、EPD)は、秒速数万kmのイオンと、光速近い速度の電子が急増するのを検出しました。ソーラー・オービターはまた、フレアの直後にコロナ質量放出(CME)が発生したことを観測しました。

同じ時期、水星に向かっているベピコロンボと、火星を周回しているマーズ・エクスプレスのコンピューターで、メモリエラーの数が大幅に増加しました。太陽からの高エネルギー粒子が、探査機内部の物理メモリセルに当たったことが原因と見られています。

なお影響があったのはESA(ヨーロッパ宇宙機関)の探査機だけではありません。NASA(アメリカ航空宇宙局)の火星探査車キュリオシティは2012年の着陸以来、最大の放射線を観測、一方、火星周回機メイブンは広範囲にわたるオーロラをとらえました。

(参考記事)大規模な太陽フレアで放出された荷電粒子は火星にも襲来していた

活動領域AR3664は、5月下旬に再び地球側に回り込んできて、27日にはX2.8の大規模な太陽フレアが地球(周回軌道)から観測されました。

(参考記事)2024年5月27日に発生したX2.8の太陽フレア

(参照)ESA

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】