地球

地球 恐竜時代の隕石衝突によってできた直径3.5kmのクレーター

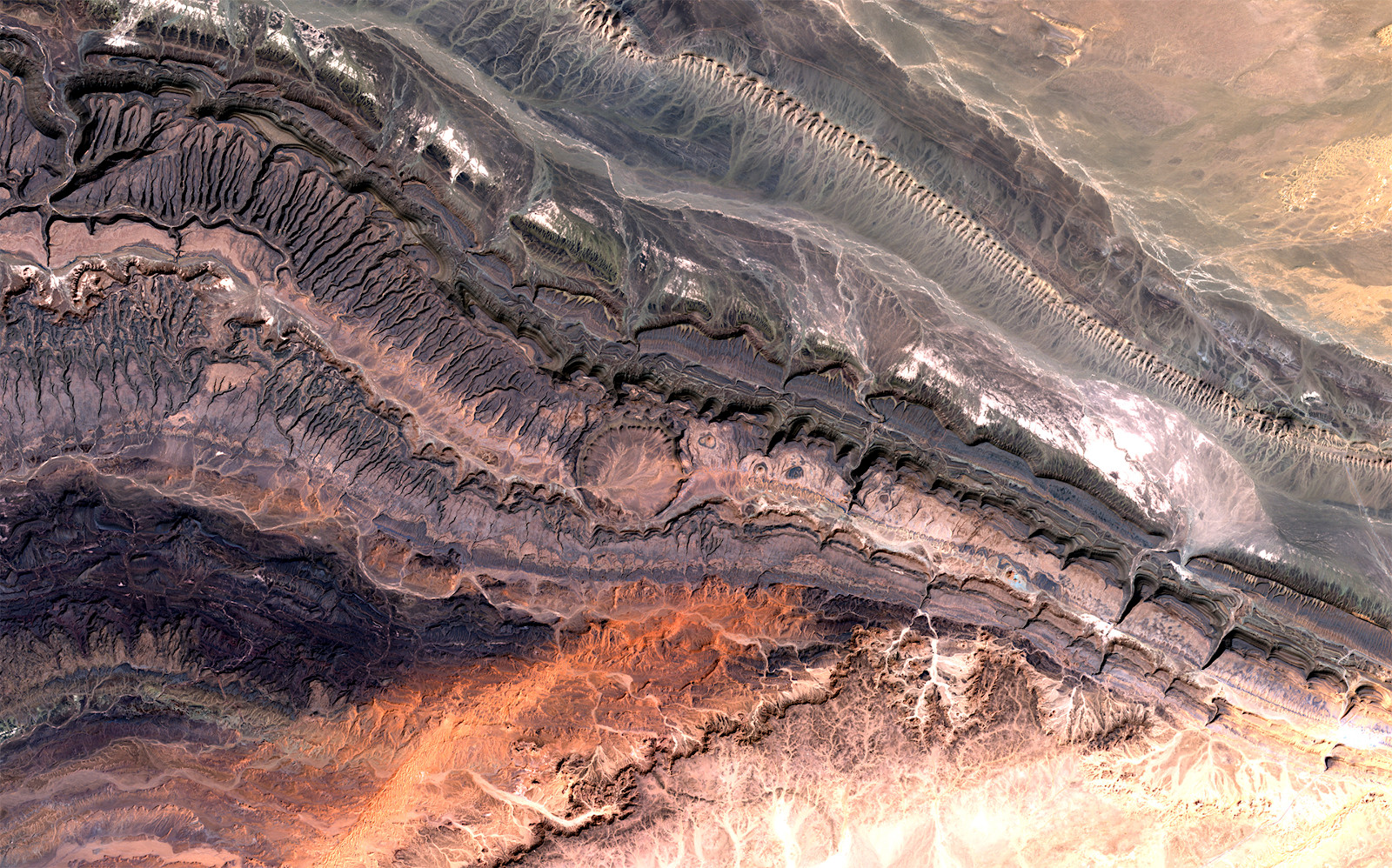

アルジェリア西部のサハラ砂漠に隣接するアンティアトラス山脈の一部をとらえた画像です。ヨーロッパの地球観測衛星コペルニクスセンチネル2Aが2020年3月9日に撮影...

地球

地球  超新星

超新星  地球

地球  地球

地球  星・星雲・星団

星・星雲・星団  銀河宇宙

銀河宇宙  地球

地球  星雲

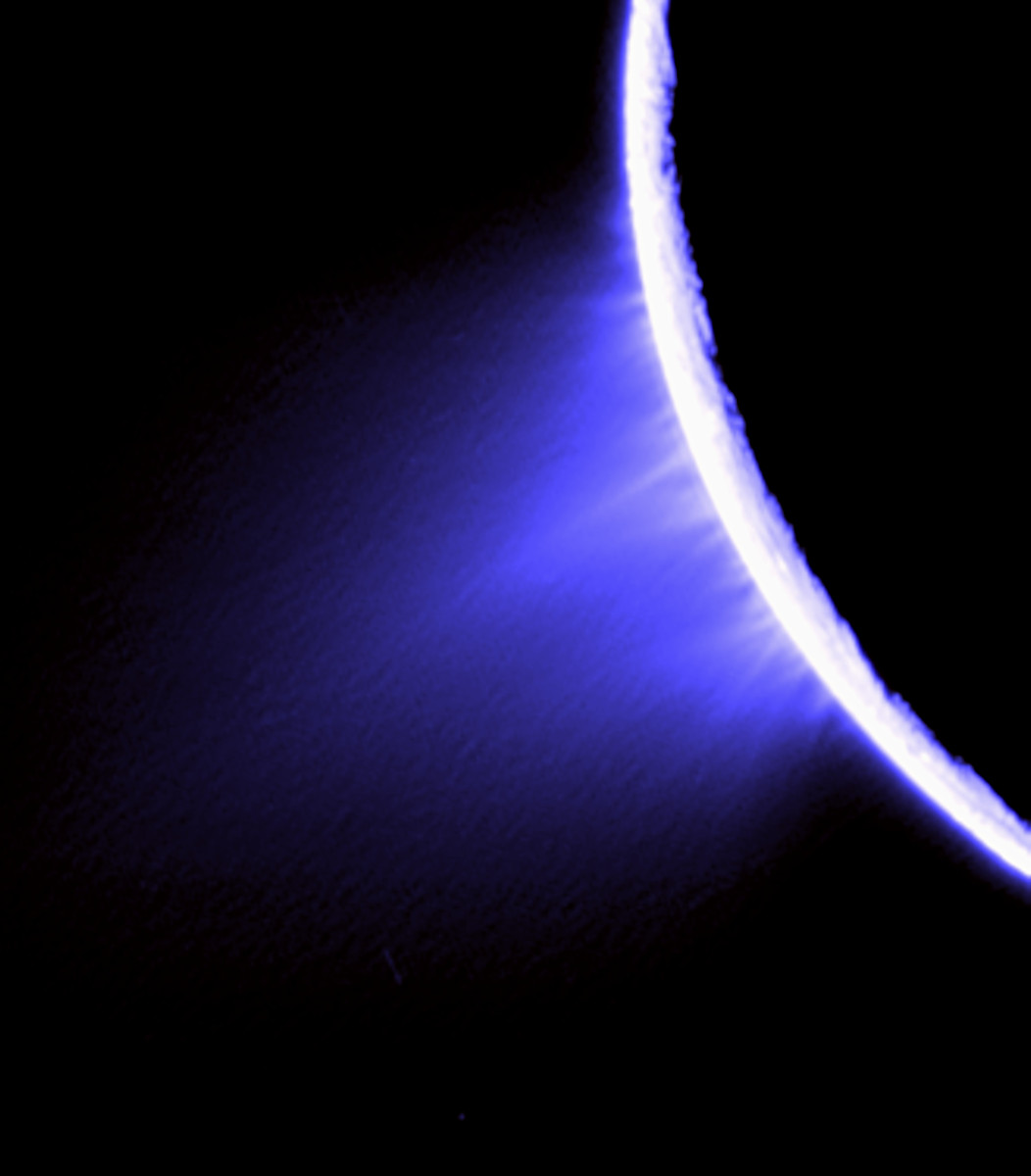

星雲  土星

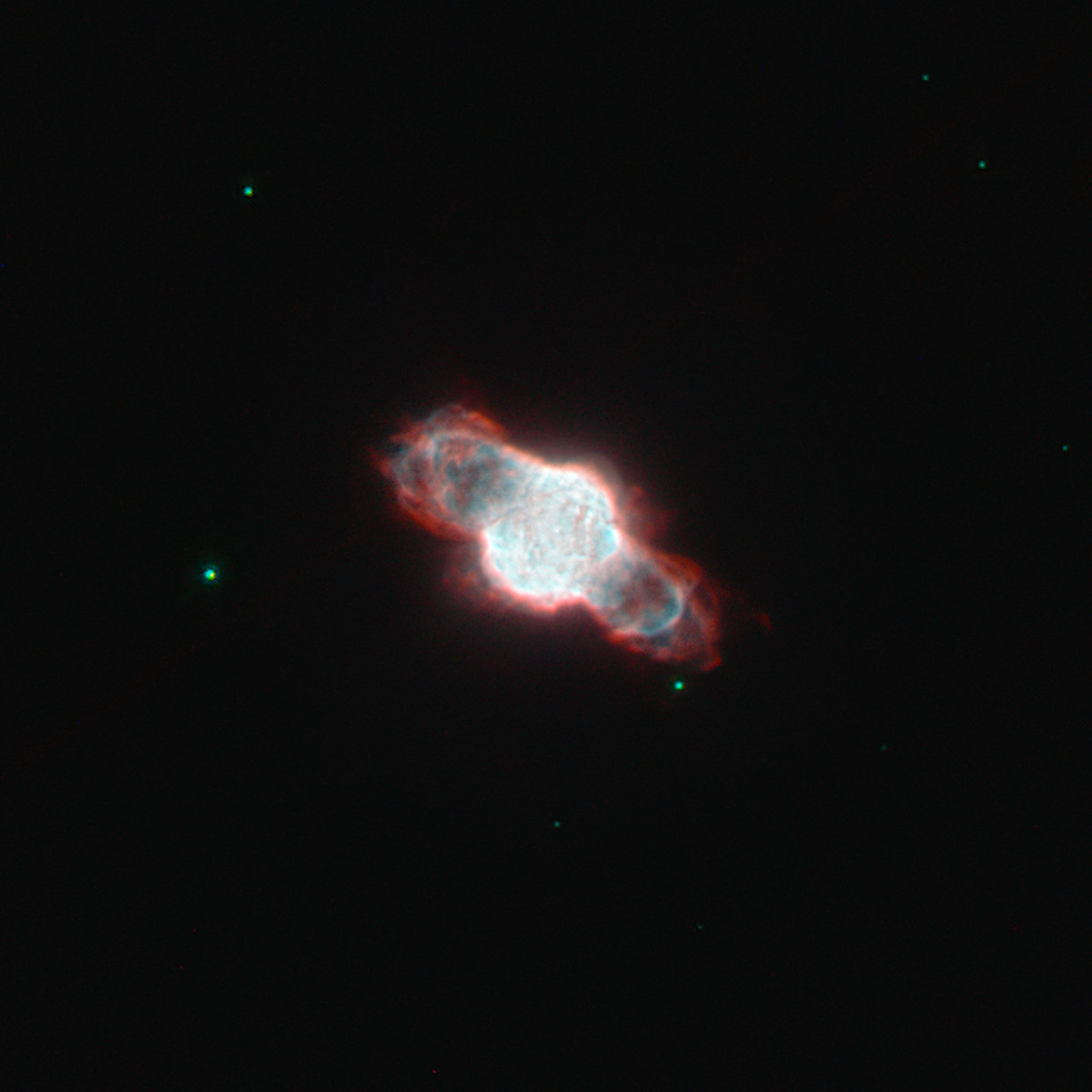

土星  惑星状星雲

惑星状星雲  太陽系

太陽系  星・星雲・星団

星・星雲・星団