太陽系第7惑星の天王星は、自転軸が98度傾いており、ほぼ横倒しになった状態で約84年かけて太陽の周りを1周しています。その天王星について、ハッブル宇宙望遠鏡を使って20年間で複数回観測を行い、天王星の大気を調査した研究が発表されました。

天王星の大気は主に水素とヘリウムからなり、少量のメタンのほか、水やアンモニアがわずかに含まれています。メタンが太陽光の赤い光を吸収するため、可視光で見ると天王星は薄い青緑色に見えます。

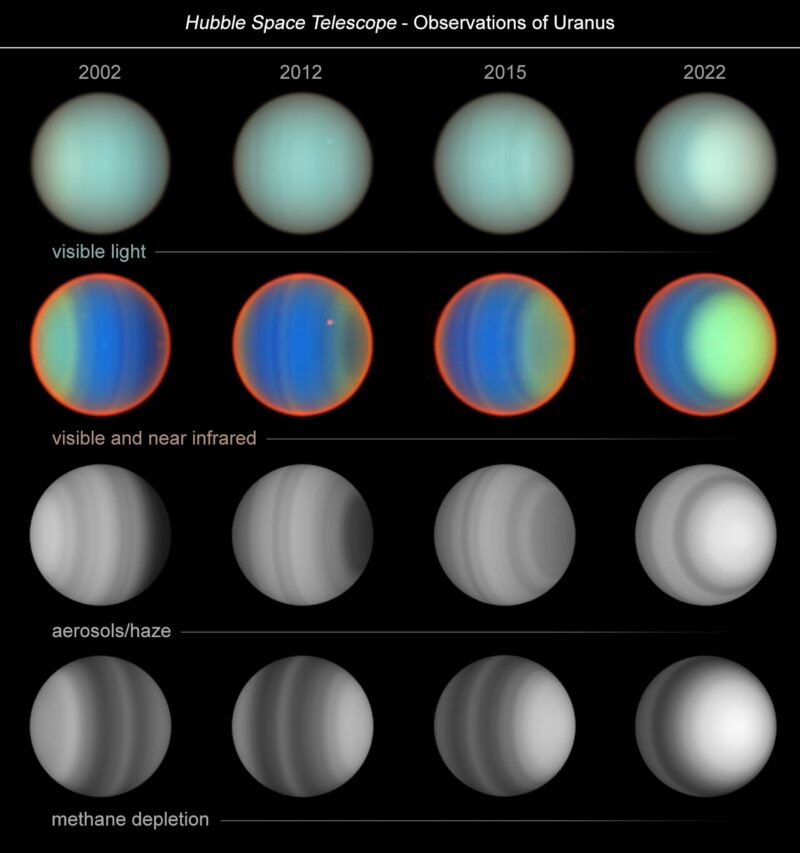

冒頭の画像は2002年、2012年、2015年、2022年に撮影された天王星を並べたものです。これら4回の観測から研究チームは、木星や土星などとは異なり、メタンが天王星全体に均一に分布しておらず、極域で著しく少ないことを発見しました。一方、エアロゾル・もやの構造は劇的に変化しており、天王星の北半球の夏至となる2030年に近づくにつれて北極域が非常に明るくなっていました。

画像の1列目は可視光で見た天王星です。

2列目は可視光と近赤外線のデータを合成した擬似カラー画像で、色や明るさはメタンとエアロゾルの量に対応しています。一般的に、緑は青い領域よりもメタンが少なく、赤はメタンがないことを示しています。天王星の成層圏にメタンがほとんど存在しないため、天王星の縁の部分が赤く見えています。

下の2列は、エアロゾルとメタンの緯度構造です。3列目で明るい領域は曇っている状態、暗い領域は晴れている状態を表しています。また4列目では、明るい領域はメタンがあまりないことを、暗い領域はメタンが多いことを示しています。

Image Credit: NASA, ESA, Erich Karkoschka (LPL)

(参照)STScI、ESA/Hubble

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】