宇宙開発

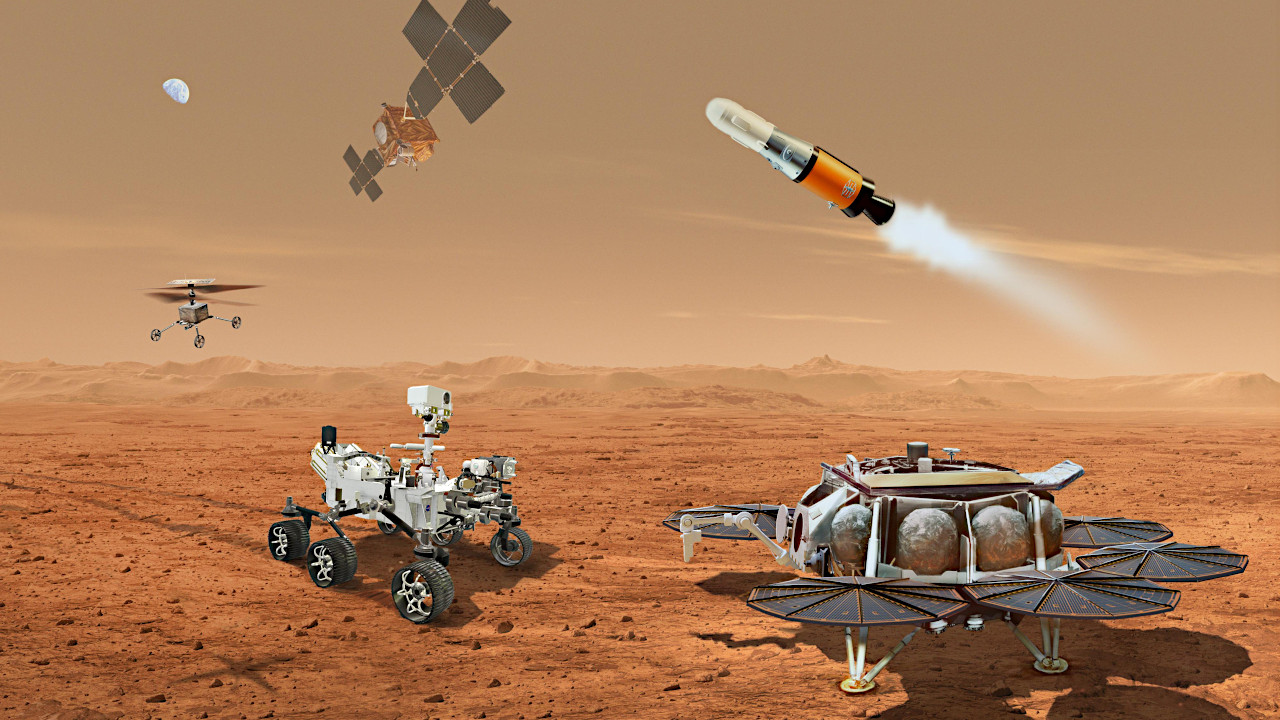

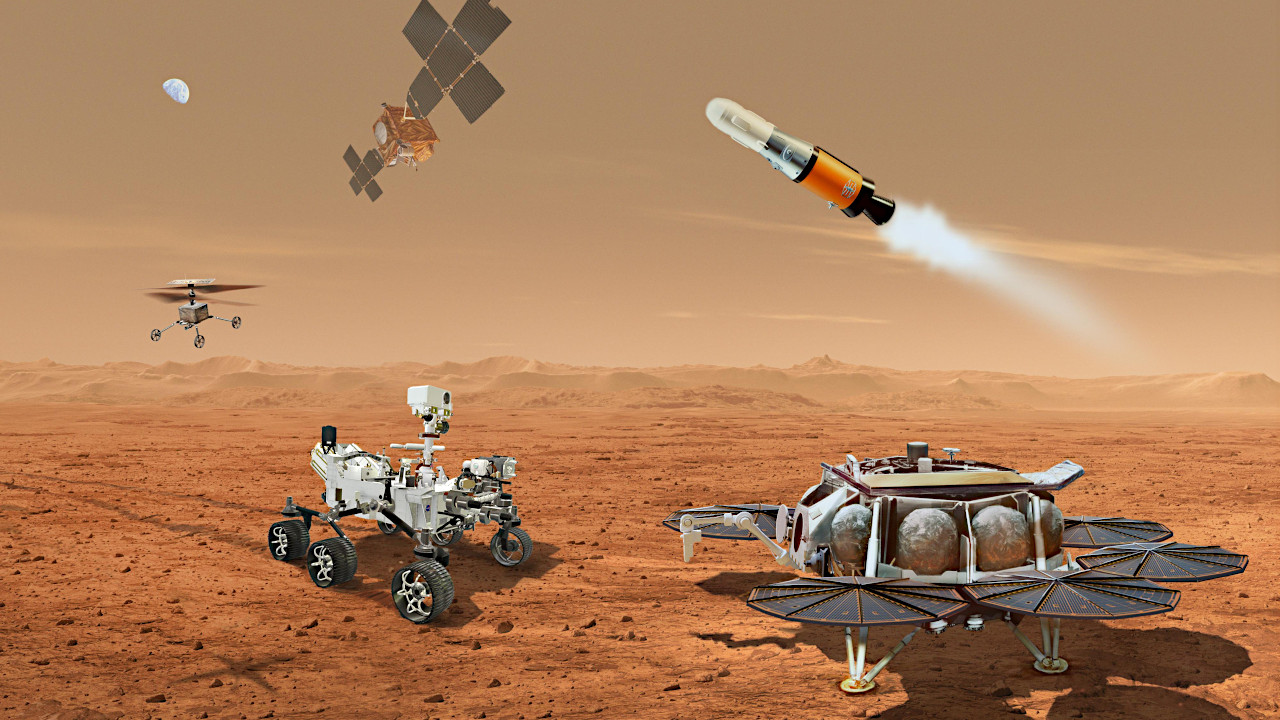

宇宙開発 衝撃のNASA予算案 惑星探査ミッションはどうなる?

有人での月面着陸を目指すアルテミス計画の見直しなど、NASA(アメリカ航空宇宙局)の予算案が大きな話題となっています。今回の記事では、公表された資料をもとに、N...

宇宙開発

宇宙開発  天王星

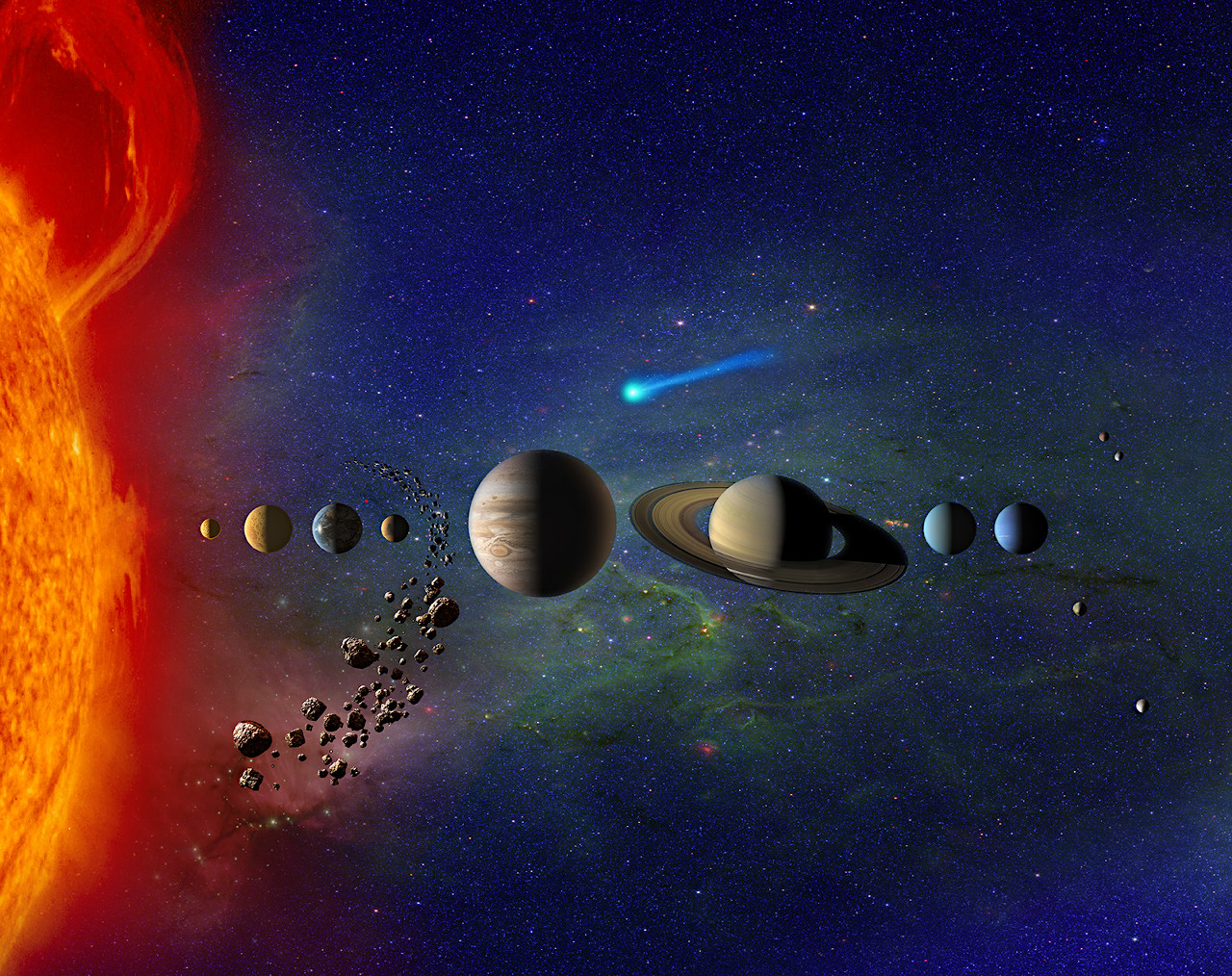

天王星  太陽系

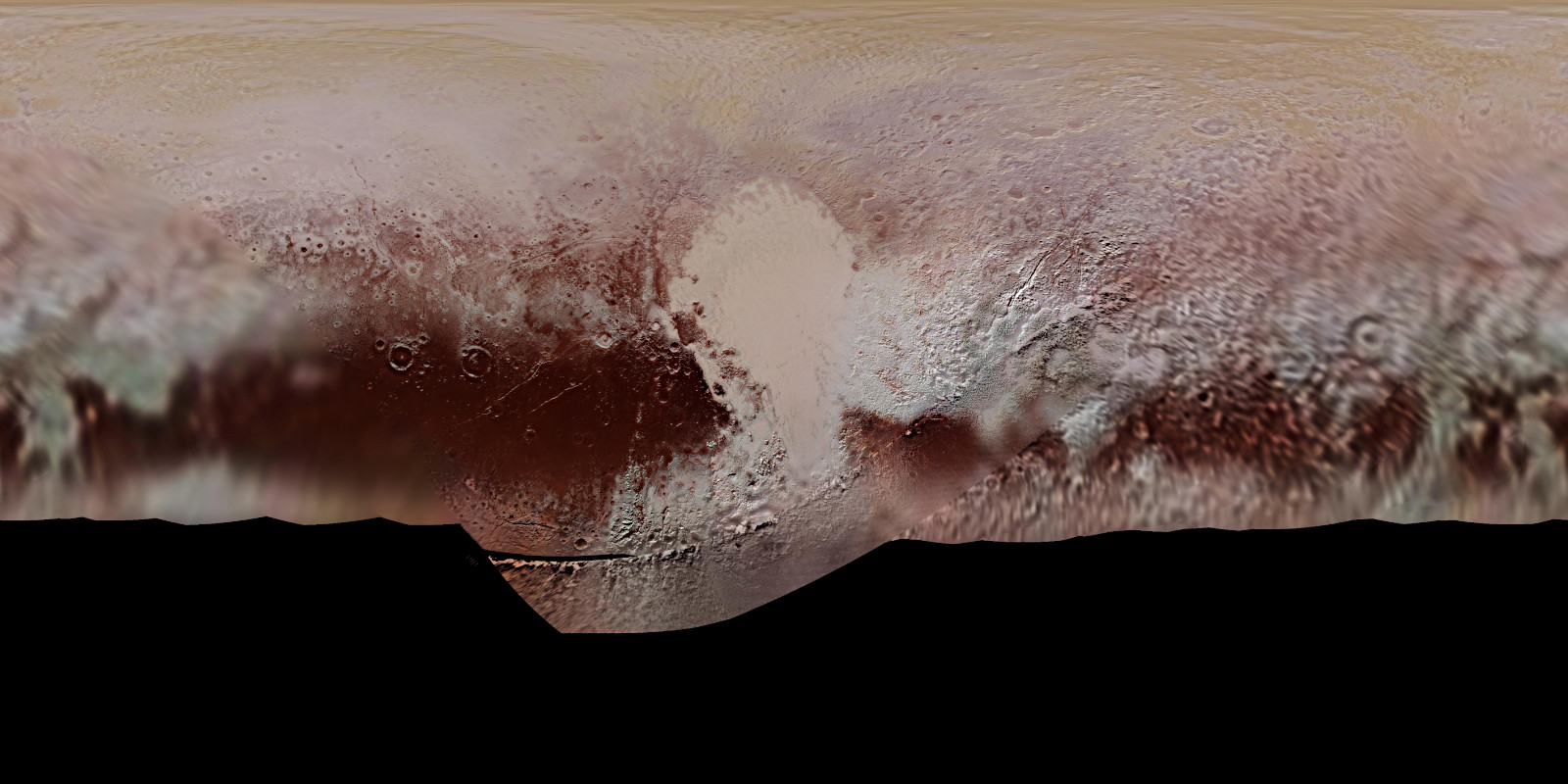

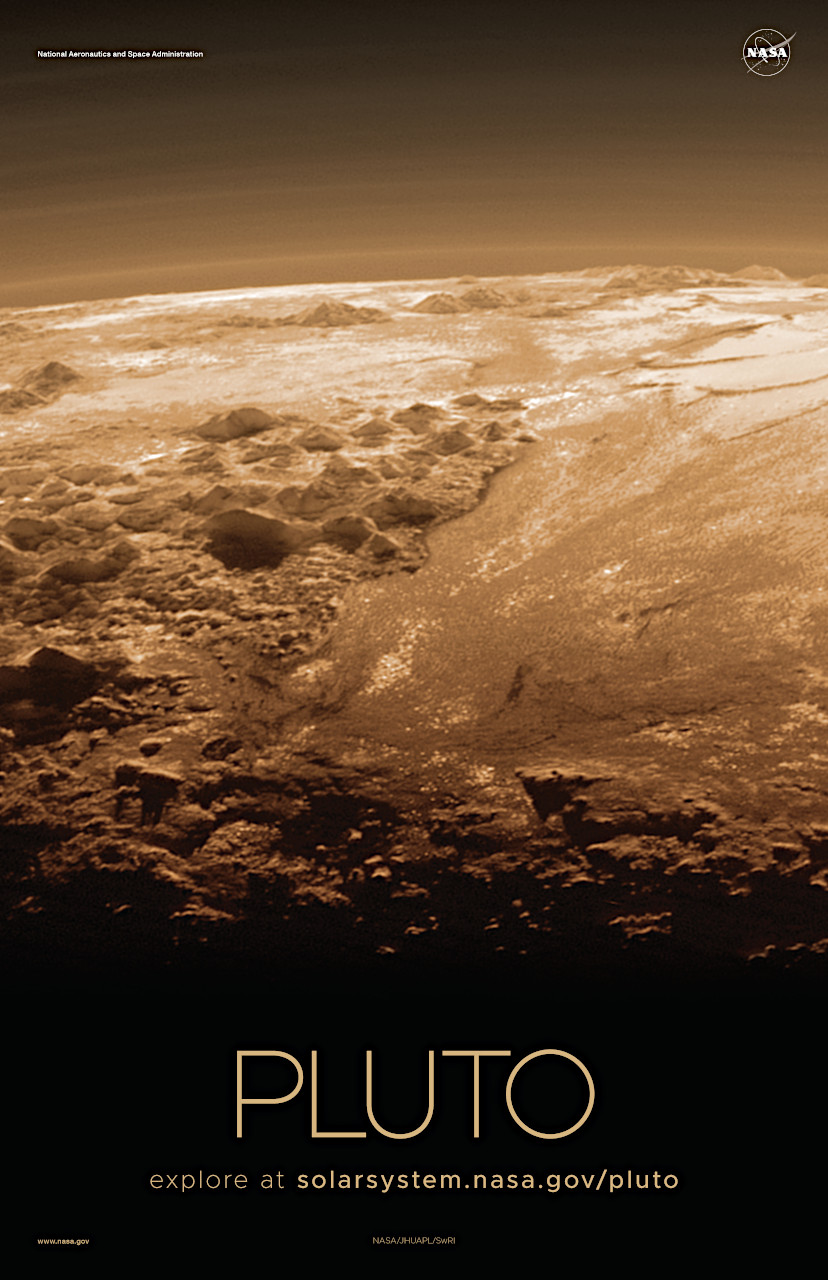

太陽系  準惑星

準惑星  準惑星

準惑星  準惑星

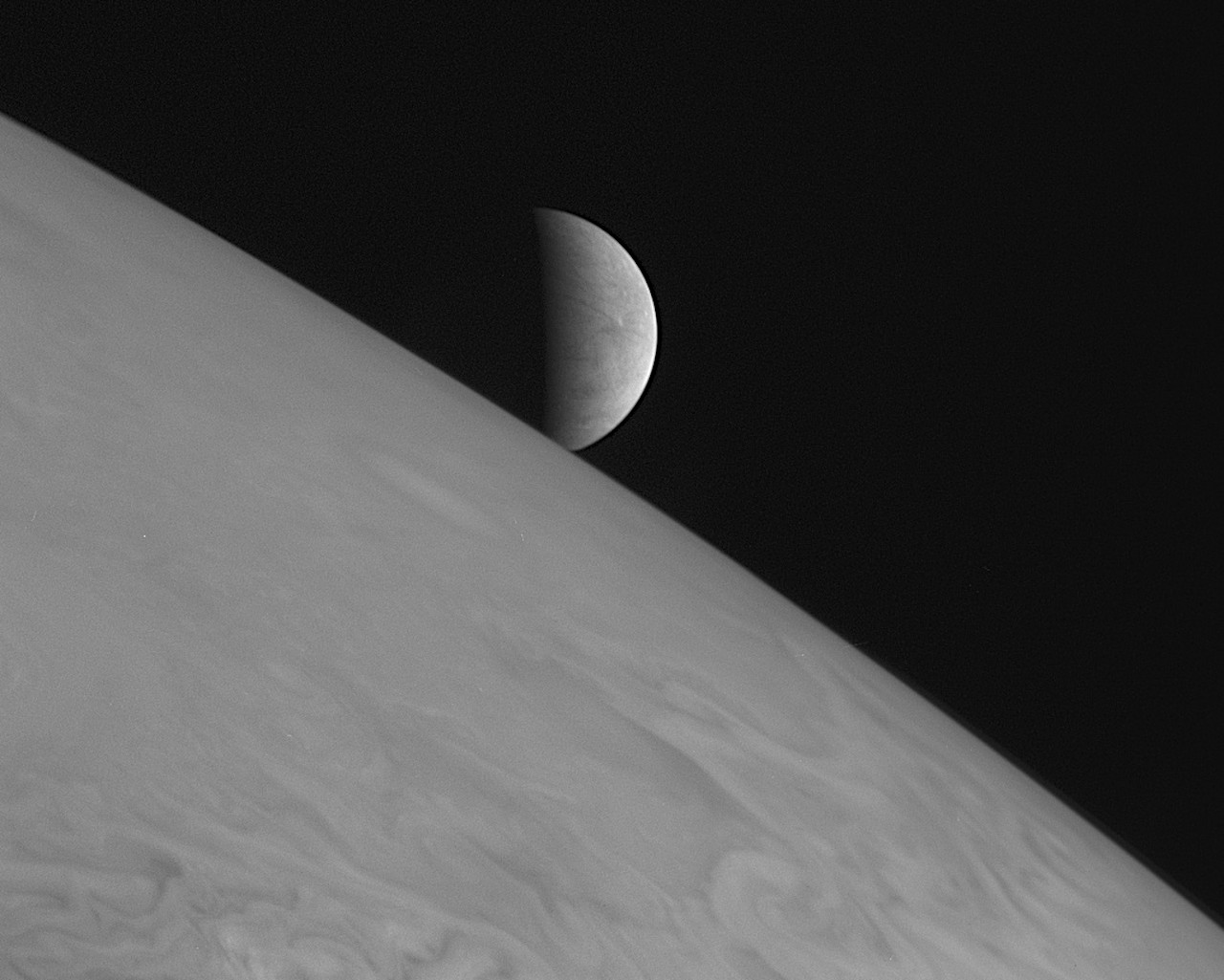

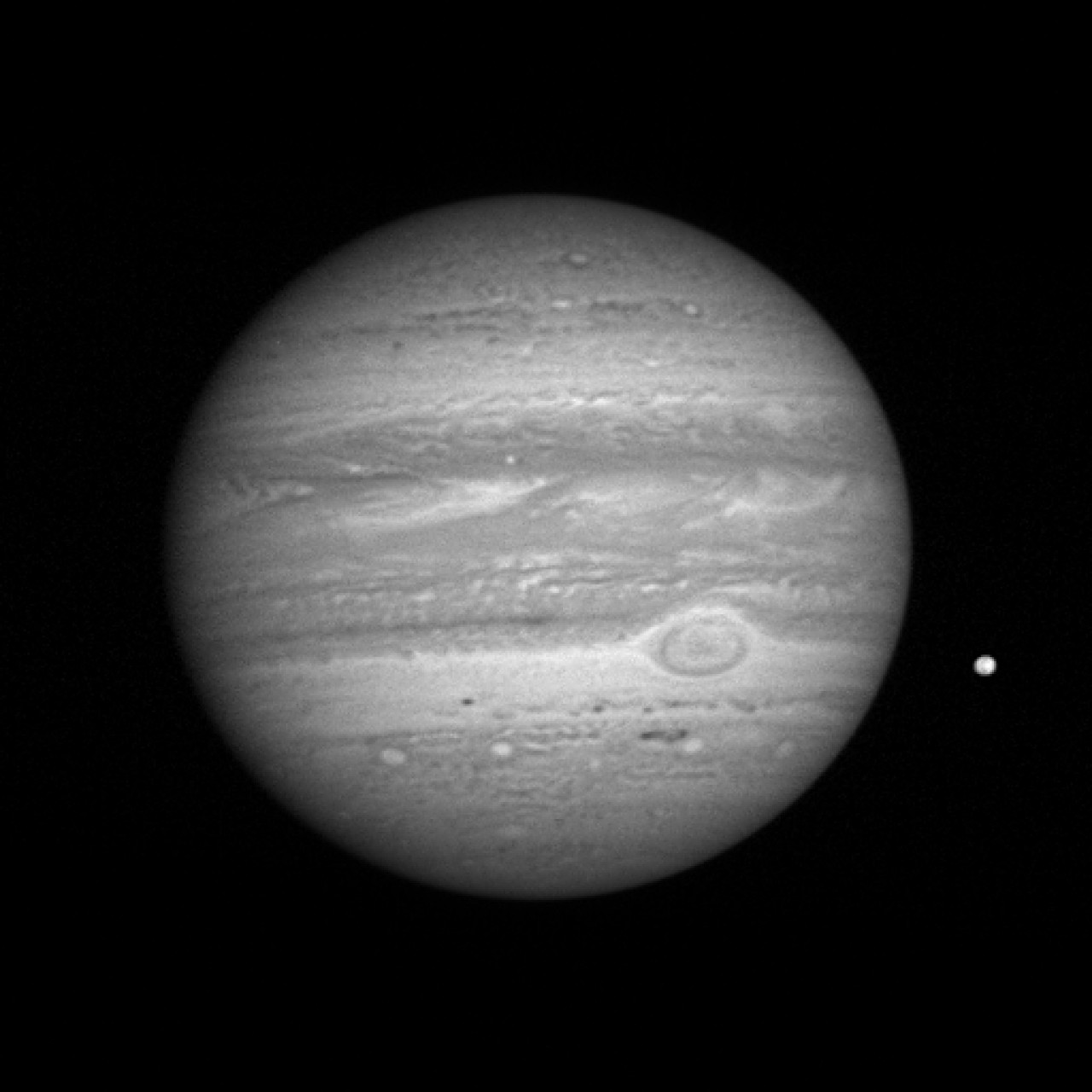

準惑星  木星

木星  準惑星

準惑星  木星

木星  準惑星

準惑星  準惑星

準惑星  太陽系

太陽系