NASA(アメリカ航空宇宙局)の太陽探査機パーカー・ソーラー・プローブによって、金星大気の電離圏のようすが観測されました。電離圏の直接測定は、1992年のパイオニア・ビーナス探査機以来30年ぶりのことです。観測により、電離圏が30年前と比べて希薄になっていることが確かめられました。

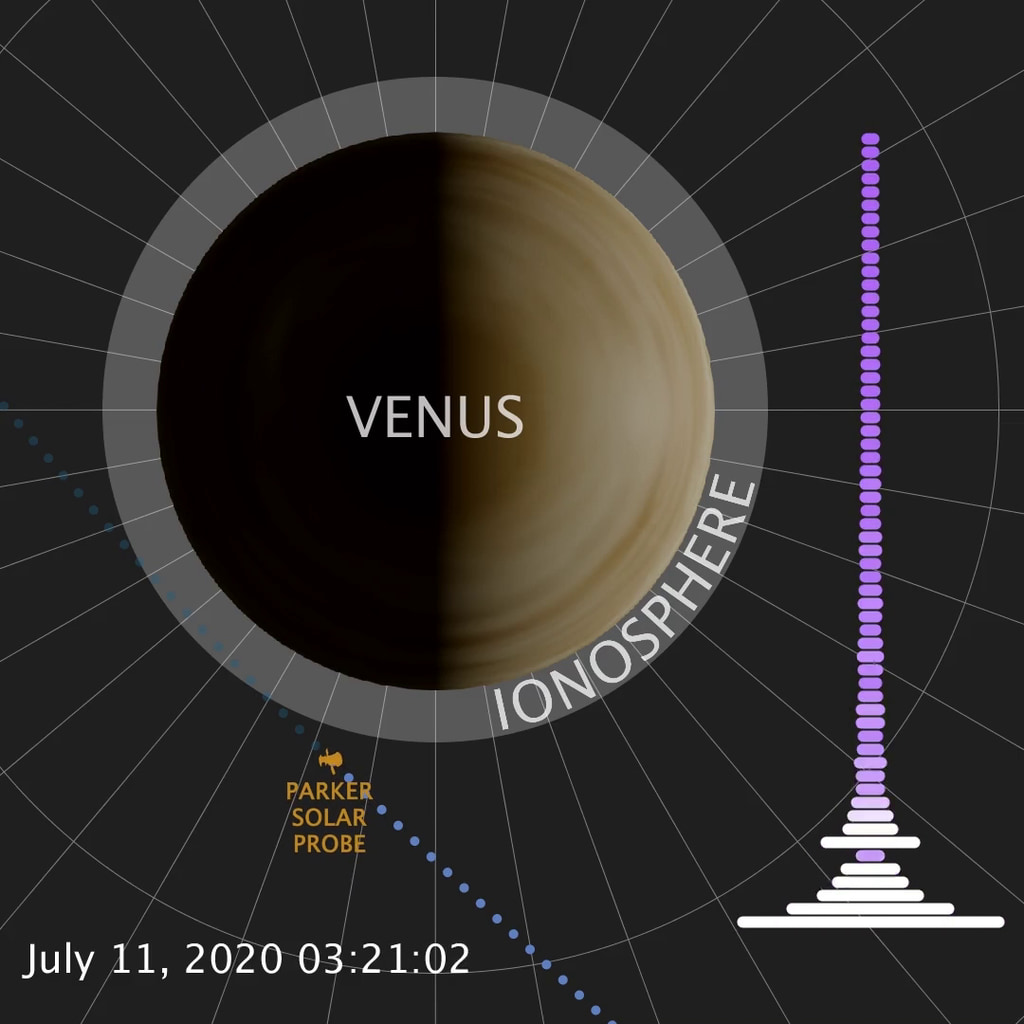

太陽を周回しつつ観測を行うパーカー・ソーラー・プローブは2020年7月11日、金星の重力を利用して軌道を太陽に近づけるために金星フライバイを行いました。その際、パーカー・ソーラー・プローブは、金星表面からわずか833kmのところを通過しました。パーカー・ソーラー・プローブの金星でのフライバイは3度目ですが、これまでで最も金星に接近したフライバイになりました。

パーカー・ソーラー・プローブには、「コロナ」と呼ばれる太陽の上層大気の電場と磁場を測定するための「FIELDS」という装置が搭載されています。金星に最接近した7分間だけ、FIELDSによって低周波の電波信号が検出されました。金星には地球と同じように、大気上層に電離圏と呼ばれるプラズマの層があります。その電離圏から放射された電波がFIELDSでとらえられたのです。上で紹介している映像は、FIELDSのデータを音に変換した(可聴化した)ものです。

研究チームはこの電波を元に、パーカー・ソーラー・プローブが通過した電離圏の密度を計算しました。1992年にパイオニア・ビーナスが金星の電離圏を測定したときは、太陽が活動極大期にさしかかっていた時期でした。その後の地上からの観測では、太陽が活動極小期になると電離圏が非常に希薄になっていました。ただそれを確認するには直接測定することが必要でした。

今回のパーカー・ソーラー・プローブによる金星の電離圏での測定は、太陽の活動極小期のおよそ半年後に行われたものでした。観測により、金星の電離圏が極大期に行われた過去の測定と比較してはるかに希薄になっていたことが分かったのです。

地球と金星は、同じような過程を経て誕生した双子のような天体です。どちらも岩石でできており、大きさや構造も似ています。しかし金星は二酸化炭素を主成分とする分厚い大気におおわれ、温室効果によって表面は鉛が溶けるほどの灼熱の世界になっています。

太陽の活動極小期のころに金星の電離圏が希薄になる理由を理解することは、金星が太陽にどのように反応するかということに関連しており、金星がどのようにして現在のような環境になったのかを解明することにもつながるとのことです。

パーカー・ソーラー・プローブは今回の観測だけでなく、金星軌道上のダストリングの全体像を撮影するなど、本来の太陽観測以外でも成果を上げています。

Credits: NASA's Scientific Visualization Studio/Mark SubbaRao/Glyn Collinson

(参照)NASA

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】