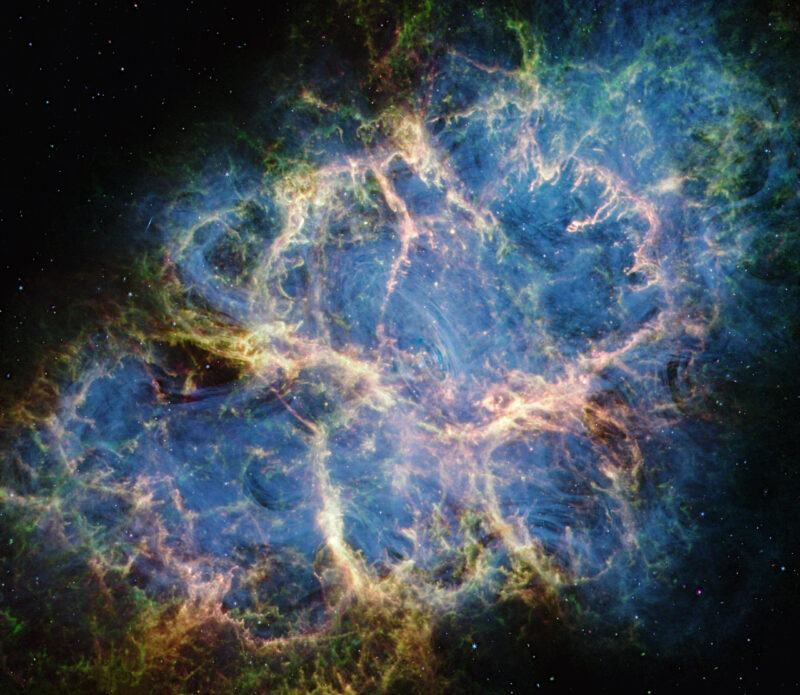

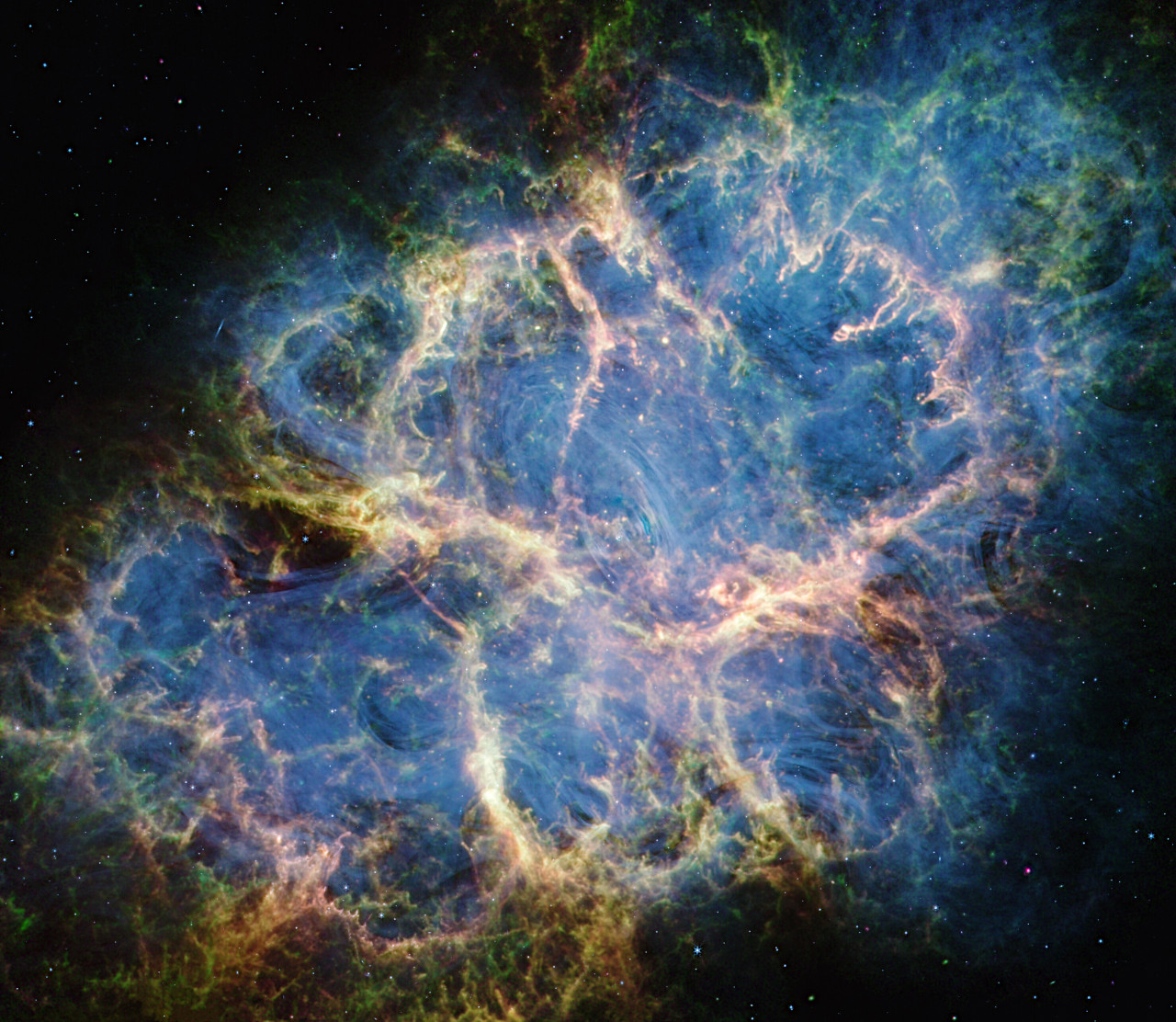

この画像は、超新星残骸の「かに星雲(M1)」をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がとらえたものです。かに星雲は、おうし座の方向、6500光年の距離にあります。

かに星雲は、大質量星の最期に発生する超新星爆発の結果、形成されたものです。かに星雲のもとになった超新星爆発は、1054年に地球で観測されました。その光は当時、昼間でも見えるほど明るかったといいます。

画像はウェッブ望遠鏡のNIRCam (近赤外線カメラ)とMIRI(中間赤外線装置)で撮影された画像を合成したものです。温かい塵からの赤外線をマゼンタ、電離した硫黄原子が出す輝線(SIII)を緑、シンクロトロン放射を青に割り当てて色合成しています。

なおシンクロトロン放射は、光速に近い電子などの荷電粒子が、磁力線のまわりを運動する際に放出される光(電磁波)です。かに星雲の中心にはパルサー(回転する中性子星)があります。パルサーの強い磁場によって加速された粒子が、磁力線に巻き付くように運動するときにシンクロトロン放射を放出します。

かに星雲を生み出した超新星爆発のタイプ

かに星雲のもとになった超新星爆発は、電子捕獲型超新星だと考えられています。これは鉄のコアではなく、酸素やネオン、マグネシウムからなるコアが電子の力で自重を支えていたものが、電子捕獲反応が生じることでコアを支える力が失われて重力崩壊するタイプの超新星爆発です。

かに星雲を生み出した超新星爆発のエネルギーは比較的小さく(通常の超新星の10分の1未満)、超新星爆発を起こした星は、太陽の8〜10倍程度の質量だと推定されています。この質量は、超新星爆発を起こすかどうかの境界線上にあります。

ただ電子捕獲型超新星の理論と、かに星雲の観測との間には矛盾もあります。近年、鉄のコアが重力崩壊する超新星爆発の理解が深まり、恒星の質量が十分に小さければ、このタイプでも低エネルギーの爆発が起こりうると考えられています。

電子捕獲型超新星は核の化学組成が異なるため、ニッケルと鉄(Ni/Fe)の存在比は、太陽と比べて非常に高いはずだと予測されています。1980年代後半〜90年代前半の研究では、かに星雲のNi/Fe比は電子捕獲型超新星のシナリオに有利なデータが得られていました。

今回、プリンストン大学のTea Temim氏らの研究チームがウェッブ望遠鏡で観測を行いNi/Fe比を求めたところ、太陽と比べると高いものの、以前の推定値と比べるとはるかに低いことがわかりました。新たな推定値は電子捕獲型と一致していますが、鉄のコアが崩壊するタイプである可能性を排除するものではありませんでした。これら2つの可能性を区別するには、さらなる観測と理論的な検討が必要になるとのことです。

こちらの動画の後半では、温かい塵からの赤外線、電離した硫黄原子が出す輝線(SIII)、シンクロトロン放射のそれぞれの合成前の画像を見ることができます。

(参考記事)超新星残骸「かに星雲」をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がとらえた(2023年10月に公開された画像を紹介)

Image Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Princeton University)

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】