星雲

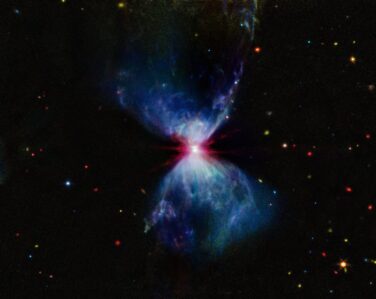

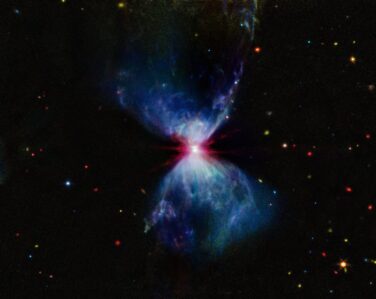

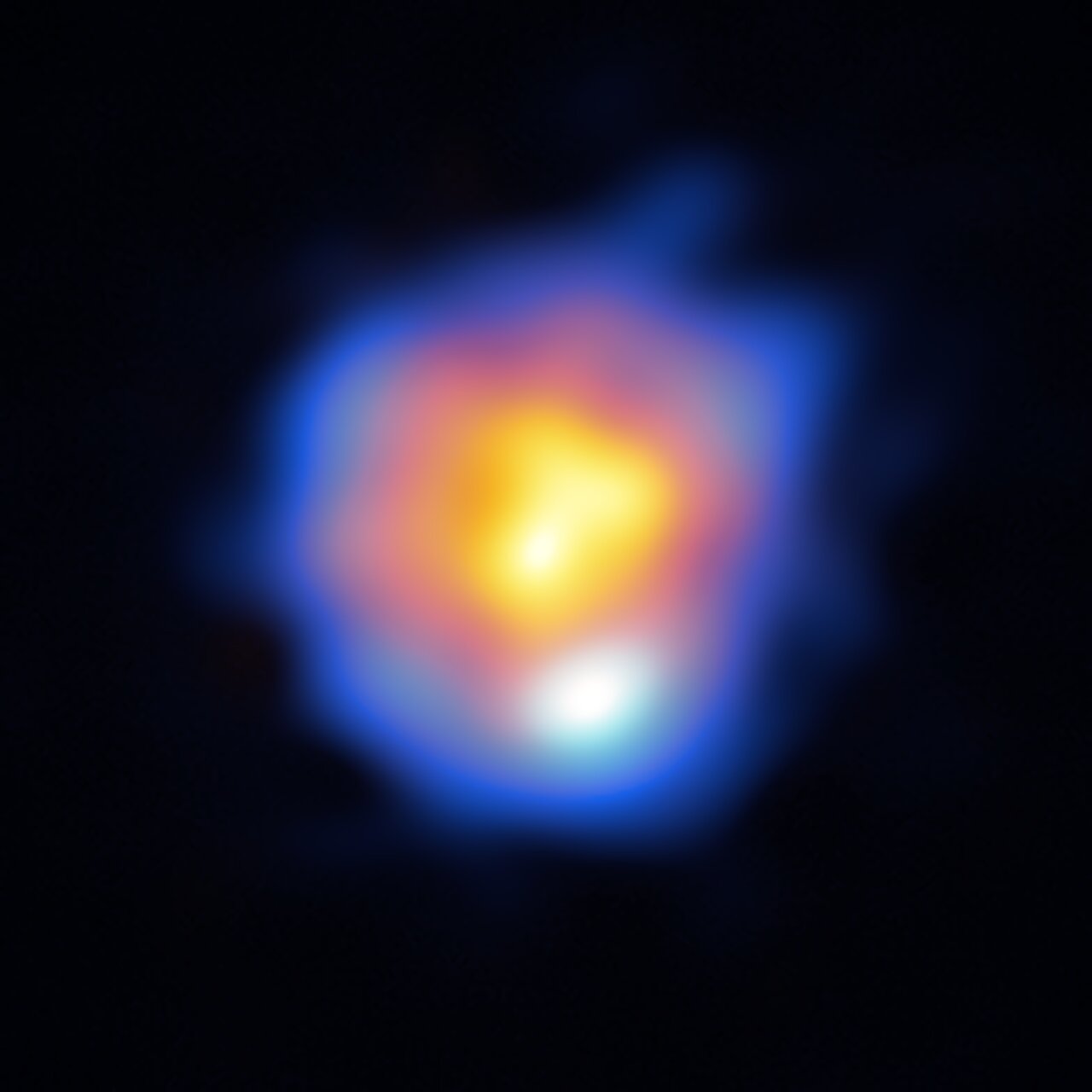

星雲 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が原始星を包み込む星雲をとらえた

この画像はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影したもので、原始星を取り囲む分子雲「L1527」が映っています。ウェッブ望遠鏡のMIRI(中間赤外線装置)で撮影さ...

星雲

星雲  星・星雲・星団

星・星雲・星団  星・星雲・星団

星・星雲・星団  星雲

星雲  超大質量ブラックホール

超大質量ブラックホール  星・星雲・星団

星・星雲・星団  星・星雲・星団

星・星雲・星団  星・星雲・星団

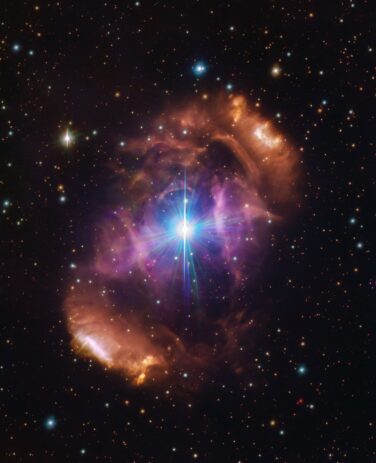

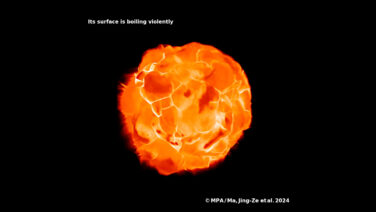

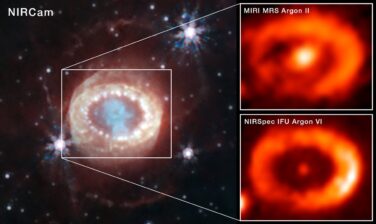

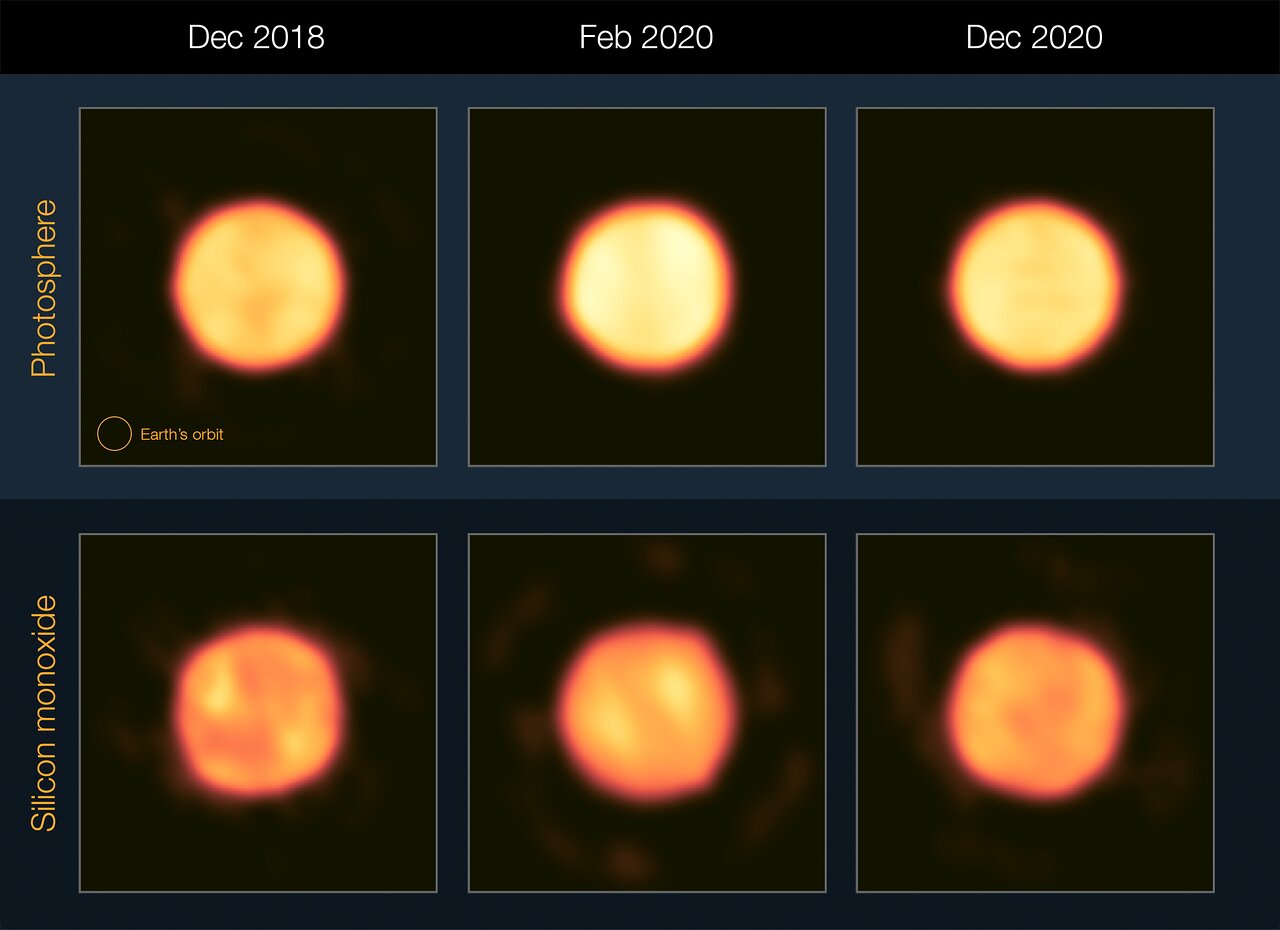

星・星雲・星団  超新星

超新星  星・星雲・星団

星・星雲・星団  星・星雲・星団

星・星雲・星団  星・星雲・星団

星・星雲・星団