ハッブル宇宙望遠鏡の観測から、超新星SN 2013geの爆発現場で生き残った伴星を発見したとの発表がありました。以前は超新星の明るさにまぎれて見えていませんでしたが、時間とともに超新星の光が弱まることで伴星が姿を現したのです。

超新星を観測すると、さまざまな元素の痕跡が検出されます。それらの元素は超新星爆発を起こす前の星の内部で、タマネギのように層をなして存在しており、水素は星の最外層に存在しています。ただ超新星の中には、水素が検出されないタイプのものがあります。これは爆発が起きる前に水素が失われていたことを意味しています。

外層の水素ガスが失われる原因としては、2つの説が考えられてきました。1つは強い星風にともなって水素が吹き飛ばされるとするもの、もう1つは連星をなす伴星によって水素がはぎ取られるとするものです。

今回のハッブル宇宙望遠鏡による伴星の発見は、超新星爆発が起きる前に水素がはぎとられるという説を支持し、また多くの大質量星が連星系をなしているとする説を支持するものとのことです。

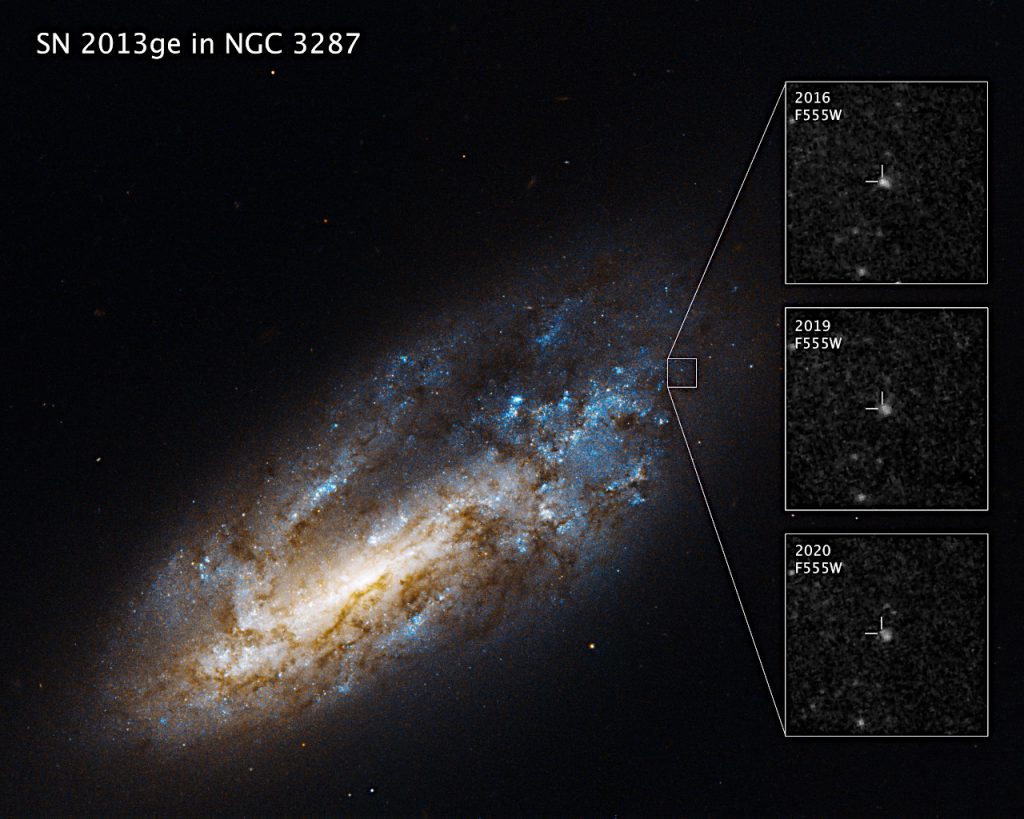

研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡のWFC3(広視野カメラ3)を使ってSN 2013geの領域を紫外線で観測し、またハッブルによる以前の観測データも利用しました。2016年から2020年にかけて時間とともに超新星の光が弱くなっていきましたが、近くの紫外線源は同じ場所で明るさを保っていました。その紫外線源が、SN 2013geの生き残った伴星だと研究チームは考えています。

こちらはハッブル宇宙望遠鏡がとらえた画像で、銀河NGC 3287とSN 2013geが示されています。時間とともにSN 2013geの光が弱くなっていく一方で紫外線源が現れてきています。

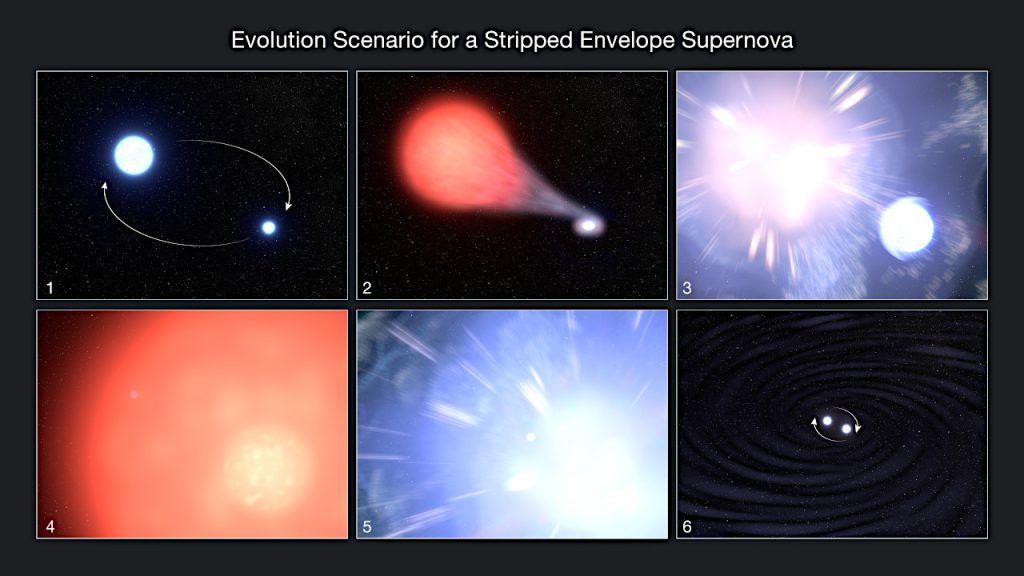

こちらの図は、SN 2013geとその伴星の進化を示したものです。1〜3はすでに発生したこと、4〜6は今後発生する可能性があることが描かれています。

- 大質量星の連星が、互いのまわりを回っています。

- 一方の星が年老いて赤色巨星となり、ふくらんだ外層の水素を伴星がはぎ取ります。

- 超新星爆発によって伴星が破壊されることなく生き延びます。超新星爆発を起こした星のコアはやがて中性子星かブラックホールになります。

- 伴星も赤色巨星となります。

- 伴星も超新星爆発を起こします。

- 互いが十分に接近している場合、残された2つのコアは互いのまわりを回り続けて最終的には合体します。その過程で重力波が発生します。

(参照)Hubblesite

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】