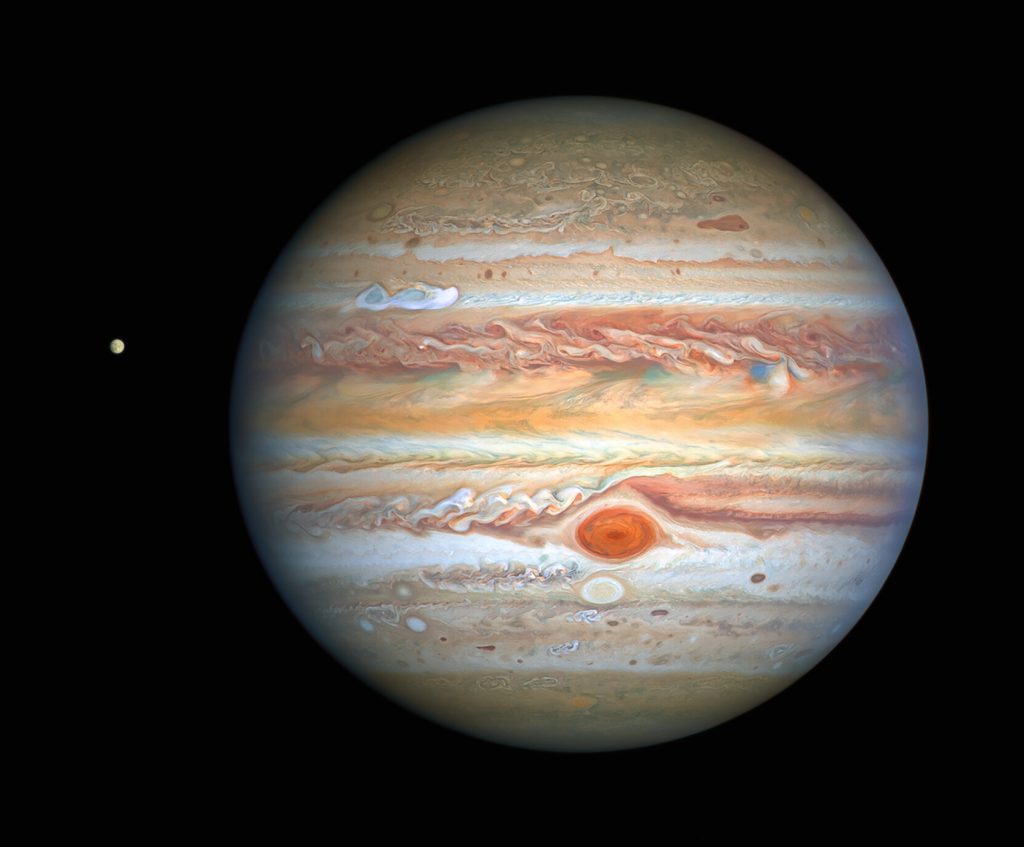

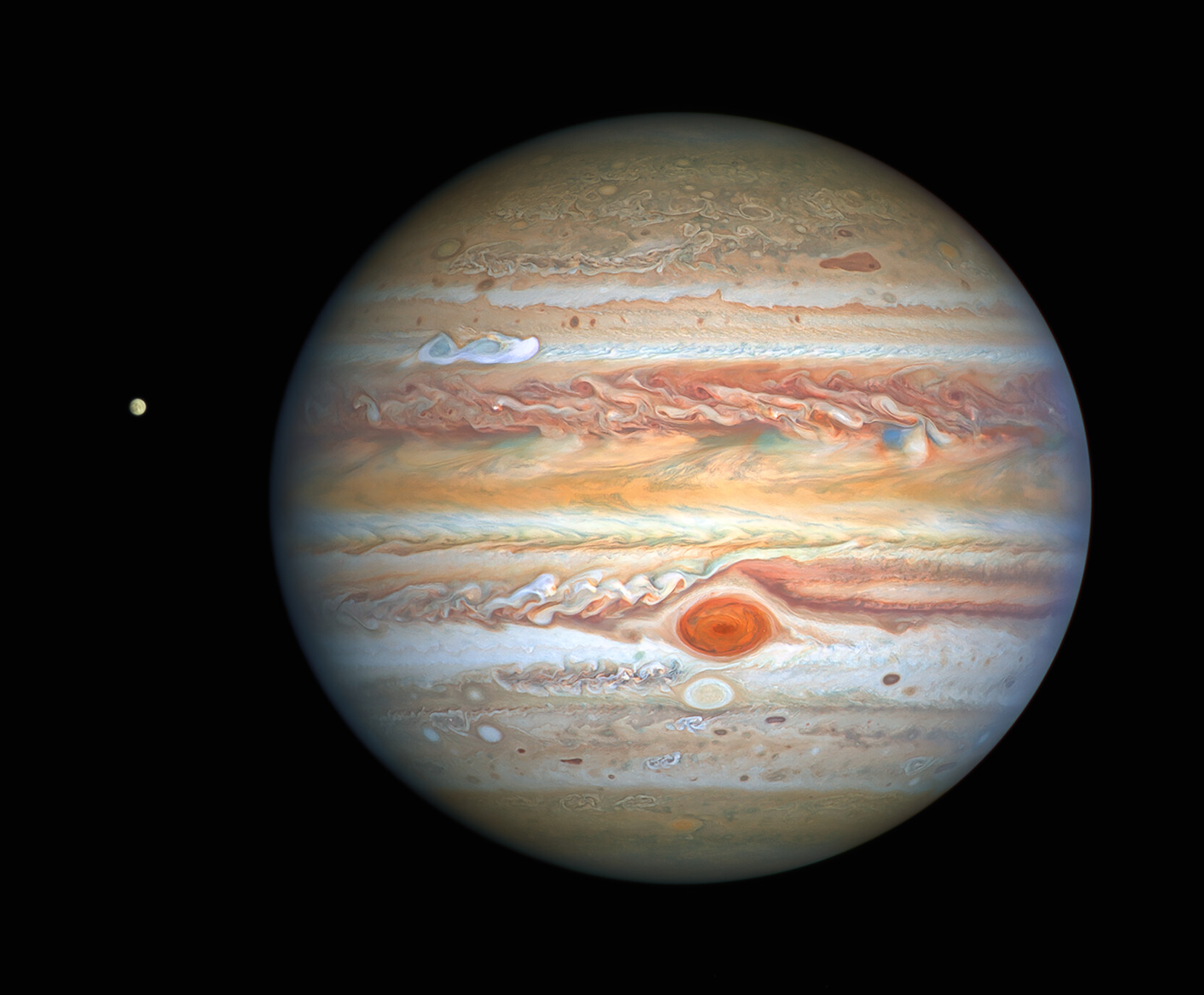

木星の南半球には、「大赤斑(Great Red Spot)」と呼ばれる巨大な渦模様が存在しています。大赤斑は現在、地球がまるごと1個入ってしまうほどの大きさがあります。その大赤斑が、いつから存在し続けているのかについては、長年にわたり議論が続いてきました。

今からおよそ360年前の1665年、ジョヴァンニ・カッシーニが、現在の大赤斑と同じ緯度の領域で暗い楕円形の斑点を発見し「パーマネントスポット(Permanent Spot)」と名づけました。その斑点は、1713年まで断続的に観測されていましたが、それ以降はぱったりと記録が途絶えてしまいます。同じ緯度で楕円形の斑点が再び観測されたのは1831年になってからです。その斑点はのちに大赤斑と呼ばれるようになり、現在まで観測され続けてきました。

118年間もの観測の空白期間があることから、17〜18世紀にカッシーニらが観測したパーマネントスポットと、19世紀以降に観測されている大赤斑が同じものなのかどうか、長年議論されてきたのです。

「パーマネントスポット」消失後に大赤斑が出現

スペイン、バスク大学の惑星科学者Agustín Sánchez-Lavega氏らは、木星の南半球の巨大斑点の寿命と性質を探るべく、17世紀以降の歴史的な観測と数値モデルを使った研究を行いました。研究チームは歴史的な資料を利用して斑点の大きさや構造、位置が時間とともにどのように変化したのかを定量的に分析しました。

その結果、「サイズと動きの測定から、現在の大赤斑がカッシーニによって観測された『パーマネントスポット』と同じものである可能性は非常に低いと推定しています」とSánchez-Lavega氏は述べています。パーマネントスポットは18世紀半ば〜19世紀の間に消失し、その後、19世紀になって大赤斑が新たに発生したとみています。

大赤斑は、1879年には長軸が3万9000kmありましたが、現在は約1万4000kmまで小さくなっています。地球の直径は1万2700kmほどですから、19世紀には地球3つ分だったものが、地球1つ分にまで縮小したことになります。

大赤斑がどのように形成されたのかを探るため、研究チームはスーパーコンピューターを使って数値シミュレーションを行いました。その結果、風の不安定性が「原始大赤斑」を生み出し、その後、時間とともに縮小して、19世紀後半に観測された、コンパクトで高速回転する大赤斑を生み出した可能性があるとのことです。木星の他の主要な渦の発生時に、大きな細長いセルが観測されたことも、この形成メカニズムを支持しているとしています。

研究チームは今後、時間経過とともに大赤斑が縮小するようすを再現することや、大赤斑がやがて消失してしまうのか、あるいは存在し続けるのかを予測することを目指しています。

(参考記事)木星の大赤斑は小さくなっている

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】