太陽系へやってきた3例目の恒星間天体であるアトラス彗星(3I/ATLAS)へ、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)の火星探査機のカメラが向けられました。

火星への最接近時、3000万kmの距離から観測

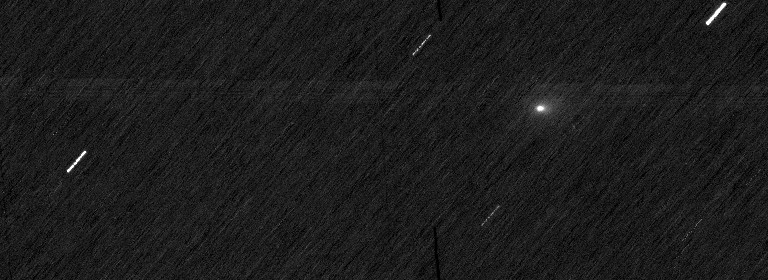

この画像はアトラス彗星が火星へ最接近した10月3日にエクソマーズ・トレース・ガス・オービター(TGO)がとらえたもので、画像右側でぼんやりと光っているのがアトラス彗星です。火星への最接近時、アトラス彗星は探査機から3000万km離れたところに位置していました。

エクソマーズTGOに搭載されているCaSSISカメラは数百〜数千km離れた明るい火星表面を撮影するように設計されています。それにもかかわらず、エクソマーズTGOはアトラス彗星の核を取り囲むコマをとらえることに成功しました。彗星が太陽に近づくと、熱などにより核からガスと塵が放出されます。そしてそれらのガスと塵が核のまわりを包みこみコマを形成します。

今回、ESAのもう一つの火星探査機マーズ・エクスプレスのカメラもアトラス彗星に向けられました。しかしその画像からは彗星の姿は検出されていません。エクソマーズTGOの露出時間が5秒だったのに対し、マーズ・エクスプレスでは0.5秒が上限だったことが関係しています。今後、複数の画像を組み合わせるなどして彗星を検出できるかどうか探っていくとのことです。

11月には木星探査機JUICEもアトラス彗星を観測予定

なお11月には、木星へ向けて航行中の探査機JUICEがアトラス彗星を観測する予定です。JUICEは今回の火星探査機より遠い距離から観測を行うことになりますが、彗星が太陽に最接近した直後に観測するため、彗星はより活発な状態にあるとみられています。ただし、JUICEは地球から見て太陽の反対側にあることなどから、JUICEによる観測データは2026年2月まで受信できないと予想されています。

アトラス彗星は2025年7月1日、ATLAS(小惑星地球衝突最終警報システム)での観測によって最初に報告されました。2017年のオウムアムア(1I/ʻOumuamua)、2019年のボリソフ彗星(2I/Borisov)に次ぐ3例目の恒星間天体です。太陽を楕円軌道で周回する彗星とは異なり、アトラス彗星は双曲線軌道で運動しており、太陽に最接近した後は2度と戻ってくることはありません。

(参考)

「3I/ATLAS」アストロピクス関連記事一覧

「恒星間天体」アストロピクス関連記事一覧

Image Credit: ESA/TGO/CaSSIS

(参照)ESA

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】