2003年、海王星よりはるかに遠いところを公転する太陽系外縁天体「セドナ」が発見されました。セドナの公転軌道は近日点(太陽に最も近づく点)が約76天文単位(1天文単位は太陽〜地球間の平均距離に相当する約1億5000万km)で、軌道長半径(太陽からの平均距離)は500天文単位以上もあります。なお太陽から海王星までの距離は約30天文単位です。

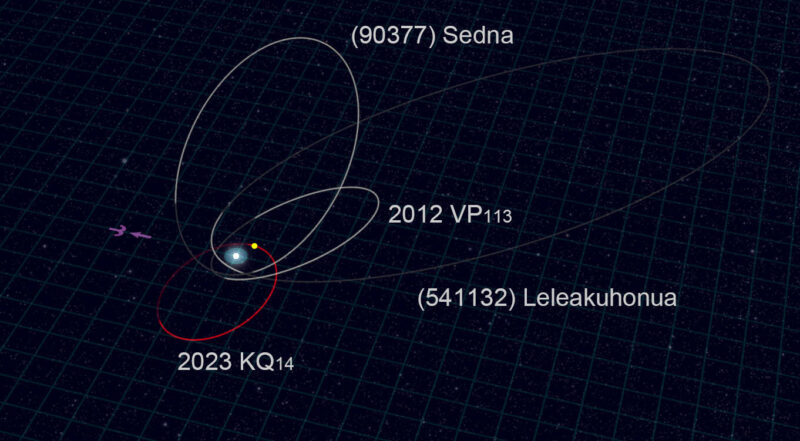

そのセドナに代表される、近日点までの距離が海王星の2倍以上あり、太陽を1周するのに2800年以上かかるような軌道を持つ天体は「セドノイド」と呼ばれています。セドノイドはこれまで3個しか見つかっていませんでした。

新発見のセドノイド、近日点は66天文単位

すばる望遠鏡に搭載されている超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム、HSC)」による観測で4例目のセドノイドが発見され、「2023 KQ14」という仮符号が付けられました。研究チームは2023 KQ14を「アンモナイト」という愛称で呼んでいます。2023 KQ14の近日点は66天文単位、軌道長半径は252天文単位です。

2023 KQ14は2023年3月、5月、8月のHSCによる観測で発見され、その後2024年7月にCFHT(カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡)での追跡観測が行われました。さらに別の望遠鏡の過去のデータにも映っていることがわかり、2023 KQ14の詳細な軌道が判明しました。

また数値シミュレーションの結果、2023 KQ14が少なくとも45億年間にわたり安定した軌道を維持していること、そして約42億年前にはほかのセドノイドとよく似た軌道だったことが示されました。

プラネット・ナインの議論にも関係

太陽系の外縁部には未知の惑星「プラネット・ナイン」が存在するかもしれないと考えられていますが、2023 KQ14が現在、ほかのセドノイドと異なる軌道を持っていることは、プラネット・ナインにも新たな制限を加えるそうです。プラネット・ナインが存在するとしても、今回のシミュレーションの結果は、プラネット・ナインの軌道が従来の予測より外側にあるべきことを示唆しており、また2023 KQ14の軌道がほかのセドノイドと群れをなしていない理由を説明できる必要があるとのことです。

2023 KQ14は、HSCを使った探査プロジェクト「FOSSIL(Formation of the Outer Solar System:An Icy Legacy)」によって発見されました。これは太陽系外縁部を探索するために2020年に発足したプロジェクトで、FOSSILという名称には「太陽系の化石(fossil)を見つけ出す」という意味が込められているとのことです。太陽系が生まれたころにできた微惑星の痕跡をとどめる小天体を観測することで、太陽系の過去から現在までの歴史を探ろうとしています。

(参照)すばる望遠鏡

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】