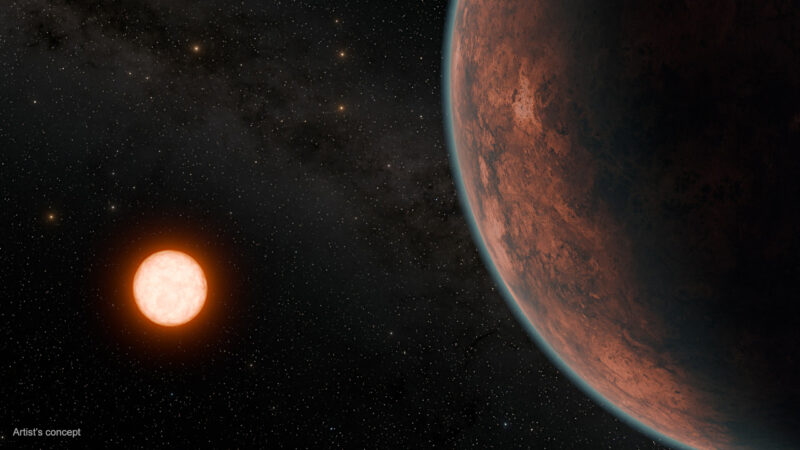

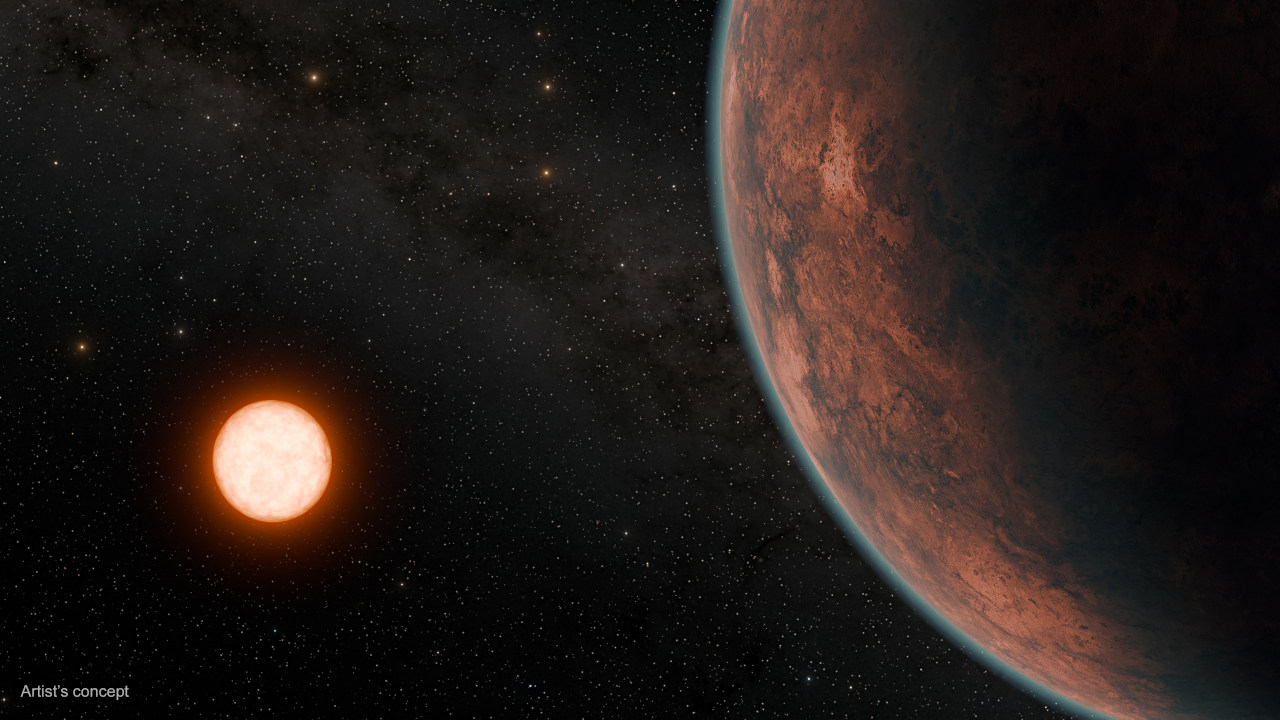

わずか40光年先の宇宙で、金星に似た太陽系外惑星「グリーゼ12b」が発見されました。この惑星の半径は地球の約0.96倍(金星の半径は地球の約0.95倍)で、うお座の方向にあるグリーゼ12という赤色矮星のまわりを12.8日で公転しています。赤色矮星グリーゼ12は、太陽の約4分の1の大きさの低温の星です。

主星からグリーゼ12bまでの距離は、0.07天文単位(1天文単位は太陽〜地球間の平均距離に相当する約1億5000万km)しかありません。グリーゼ12bは主星から非常に近いところを公転しているのですが、主星の温度が低いため、グリーゼ12bが受け取る日射量は地球の約1.6倍で、金星(地球の約1.9倍)と、同程度になっています。大気がないと仮定すると、惑星の表面温度は約42℃と推定されています。

グリーゼ12bの観測は、ハワイ島、マウナケア山頂にあるすばる望遠鏡、NASA(アメリカ航空宇宙局)の太陽系外惑星探索衛星TESS、また各地の望遠鏡に設置されている多色同時撮像カメラ MuSCAT(マスカット)シリーズを用いて行われました。

金星は大きさ(地球の0.95倍)や質量(地球の 0.82 倍)が地球と似ており、地球の「双子」や「兄弟」などと呼ばれることもあります。しかし金星表面は分厚い大気に覆われており、表面の気圧は90気圧もあります。また温室効果によって表面温度は約460℃に達しており、地球とは全く異なる環境になっています。地球と金星の運命を分けたものは何か、はっきりしたことはわかっていません。グリーゼ12bのような「太陽系外の金星」の観測・研究は、その謎を解くためのヒントにつながる可能性があります。

大気の有無はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などによる今後の観測に期待

グリーゼ12bに大気があるかどうかは、現時点ではわかっていません。赤色矮星では、「フレア」と呼ばれる表面の爆発現象が頻繁に発生することが知られています。星の活動性が高いと、星からの強いX線や紫外線、恒星風などの放射によって、惑星の大気が失われる可能性が高くなります。しかしグリーゼ12のX線強度は比較的小さく、グリーゼ12bには大気が存在する可能性があります。

グリーゼ12bは地球から近く、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や次世代の30m級の大型望遠鏡による観測によって、大気が存在するのか、存在するとしたらどんな大気か、また水蒸気やっ酸素、二酸化炭素など、生命に関連のある成分が存在するのかが明らかになる可能性があります。そして大気のようすを金星などと比較することで、地球型惑星の大気が、主星からの放射環境によってどのように異なるのかを明らかにできると期待されています。

(参照)アストロバイオロジーセンター、NASA

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】