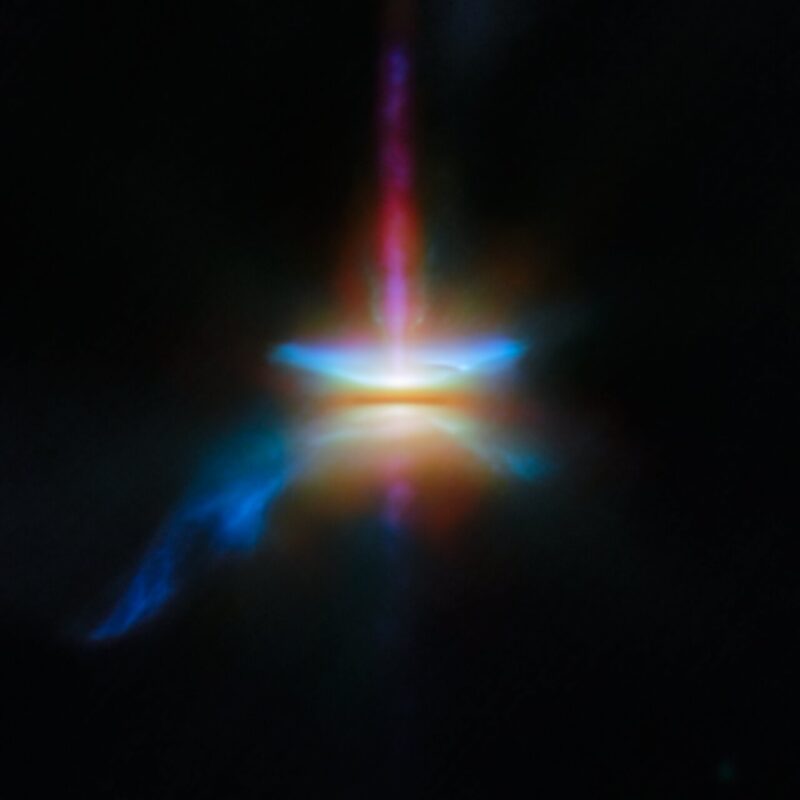

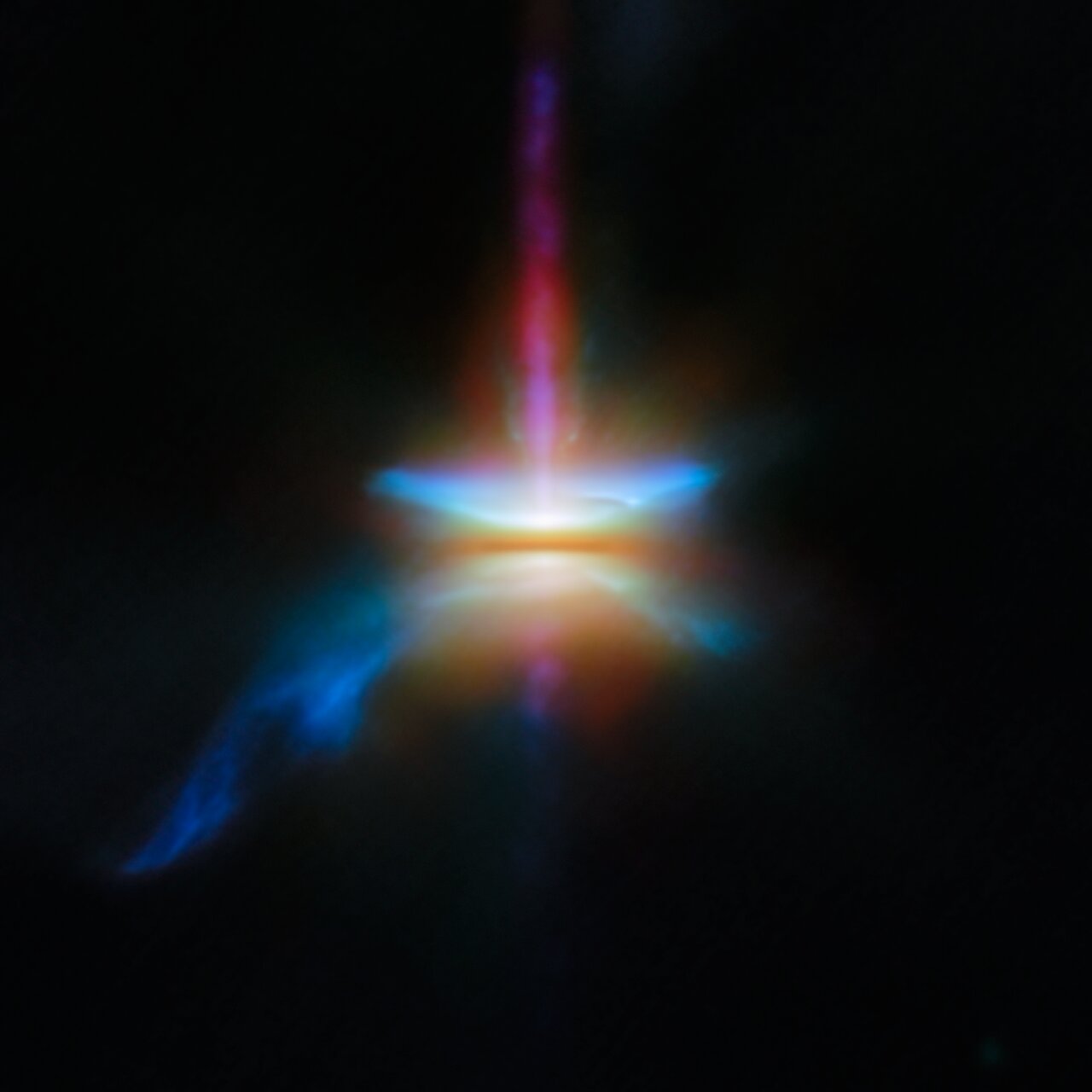

この画像はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がとらえたもので、おうし座にある若い星HH 30を取り囲む原始惑星系円盤が映っています。HH 30の円盤は、地球からは真横から見えています。画像は近赤外線と中間赤外線の画像を合成した擬似カラー画像で、円盤の塵が映し出されています。

若い星の周りにはガスと塵からなる原始惑星系円盤があり、地球や木星のような惑星はその円盤の中で形成されます。円盤の中で小さな塵が衝突したりくっついたりして大きくなっていき、やがて微惑星と呼ばれる数km〜数百kmサイズの天体に成長し、さらに微惑星どうしが衝突・合体して大きくなって惑星が形成されると考えられています。

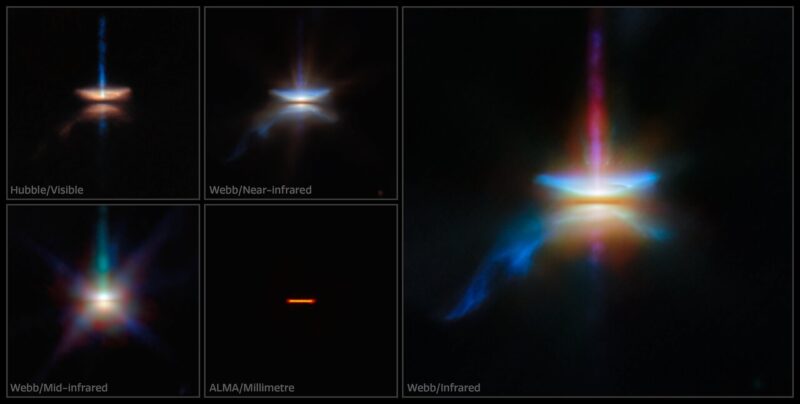

こちらの画像の左の4枚は、ウェッブ望遠鏡の近赤外線と中間赤外線の画像ほか、ハッブル宇宙望遠鏡の可視光画像、アルマ望遠鏡のミリ波画像を並べたものです。

アルマ望遠鏡のデータには、円盤の中心面に集中しているミリメートルサイズの塵粒子が映っています。ウェッブ望遠鏡のデータは、より小さな塵粒子の分布を示しています。それはマイクロメートルサイズ(1000分の1ミリ)の塵粒子で、アルマ望遠鏡がとらえたミリメートルサイズの粒子と比べると、はるかに広範囲に分布しています。近赤外線(Near-Infrared)で明るく見えている円盤構造は、中心星から300天文単位ほどのところまで広がっています。なお、1天文単位は太陽〜地球間の距離に相当する約1億5000万kmです。300天文単位というと、太陽〜海王星の距離のおよそ10倍に相当します。

大きな塵粒子は円盤の中心面に沈澱していく

東京大学のプレスリリースによれば、原始惑星系円盤の中で塵粒子が成長していく過程で、大きな粒子ほど円盤の中心面に沈澱し、また中心星の方へ落下する傾向が理論的に予測されています。

今回の観測結果を数値シミュレーションと比較したところ、HH 30では数マイクロメートルサイズ以上に成長した塵粒子がまだ沈澱を起こしていないこと、一方でミリメートルサイズの塵粒子は沈澱を起こし、半径方向の空間分布が縮小していることが明らかになったとのことです。

ウェッブ望遠鏡で観測した他の原始惑星系円盤では、数マイクロメートルサイズの塵粒子が沈澱している天体と沈澱していない天体が存在しており、なぜ天体ごとに異なるのかなどを探ることで、微惑星がいつ、どこで、どのように形成されたのかという問いへの解明が進むことが期待されるとしています。

なお、ウェッブ望遠鏡のウェブページでは毎月、「Picture of the Month(今月の1枚)」の画像を公開しています。今回紹介した画像は2025年2月4日にPicture of the Monthとして掲載されたものでもあります。

(参考)「ウェッブ望遠鏡Picture of the Month」記事一覧

Main Image Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, Tazaki et al.

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】