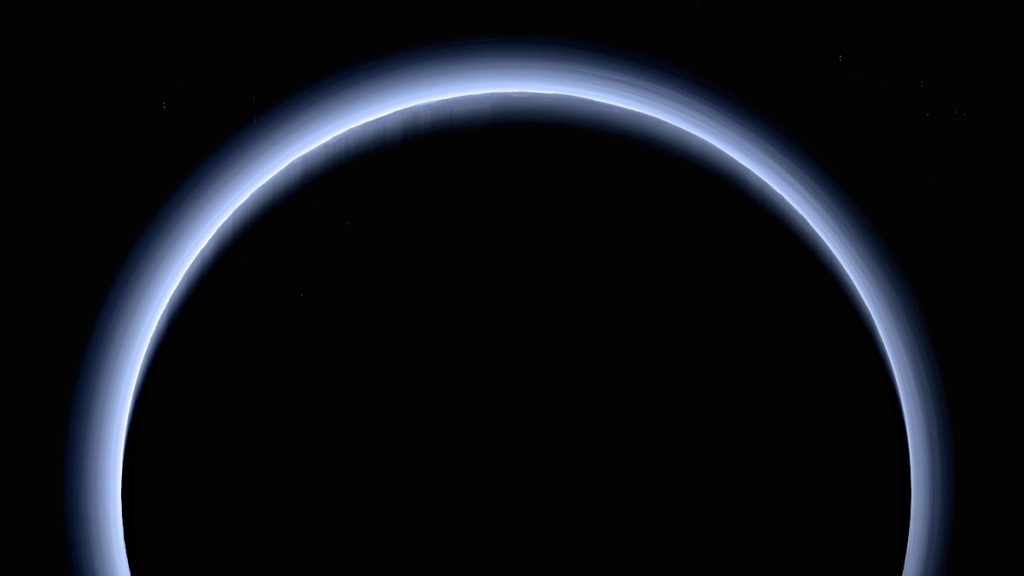

2015年にNASA(アメリカ航空宇宙局)のニュー・ホライズンズ探査機が接近して観測を行った冥王星。冥王星に大気があることは、1988年に確認されていました。これは冥王星が遠方の恒星を隠す「掩蔽」と呼ばれる現象の観測から分かったことです。

大気のない天体が遠方の恒星を隠すと、恒星の光は瞬間的に消えます。また天体から恒星が出てくるときにも瞬間的に現れます。しかし手前の天体に大気があると、恒星からの光が大気による屈折の影響を受けて光度がゆっくりと変化します。その変化の仕方を計測することで大気圧を知ることができます。

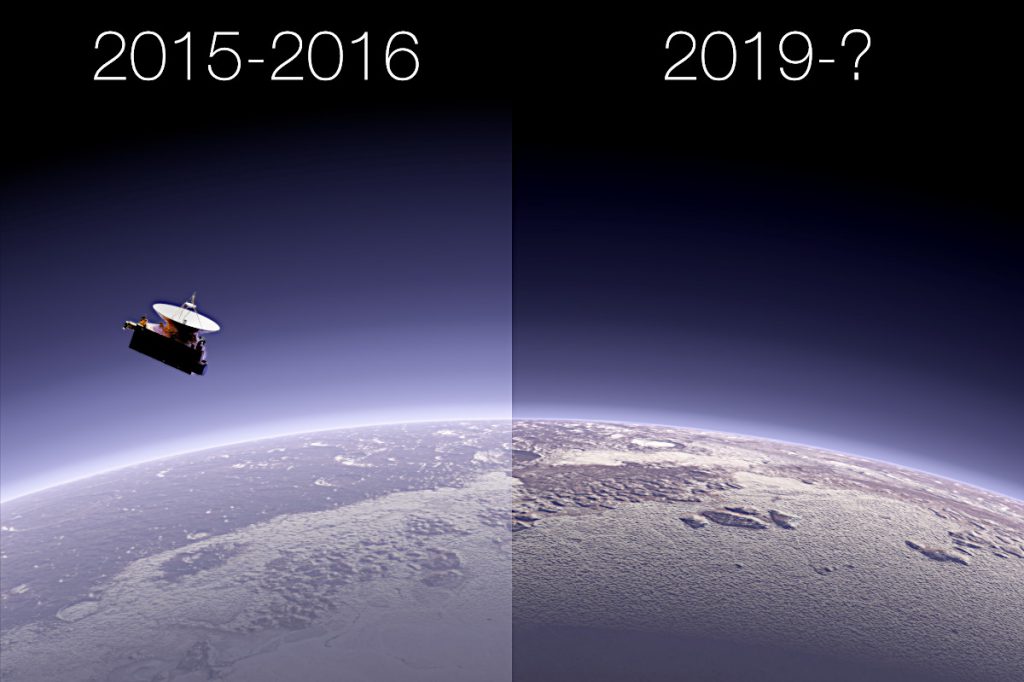

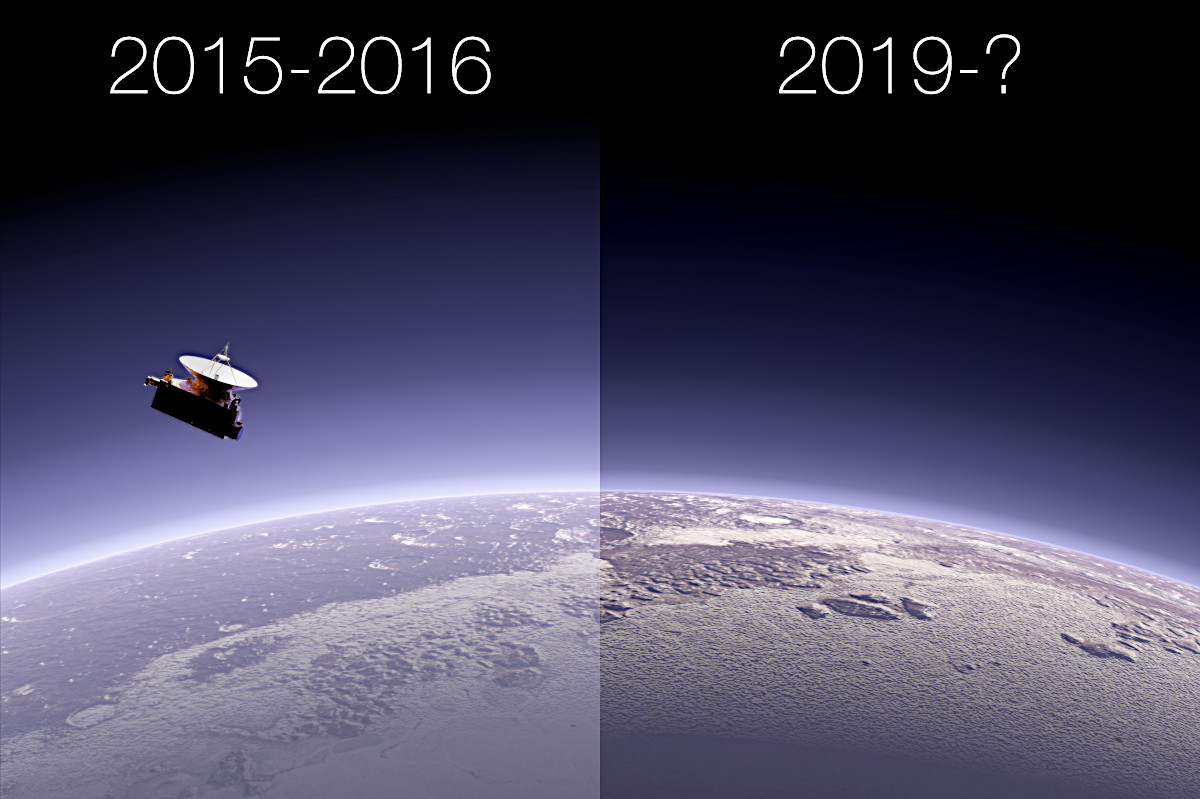

京都大学の有松亘氏らのグループは2019年7月17日、ハワイ・ハレアカラ山頂の東北大学T60望遠鏡を使って、いて座の恒星を冥王星が隠す掩蔽の観測を行いました。そのときの恒星の光度変化を解析したところ、冥王星の地表付近での大気圧が約0.52Pa(地球の表面気圧のおよそ20万分の1)であることが分かりました。これは2016年に観測された気圧と比べ約21%も低い数値でした。

冥王星の公転軌道は、地球などと比べるとかなりゆがんだ楕円軌道になっています。1989年以降、冥王星は太陽から少しずつ遠ざかっていますが、観測された気圧は上昇し続けてきました。

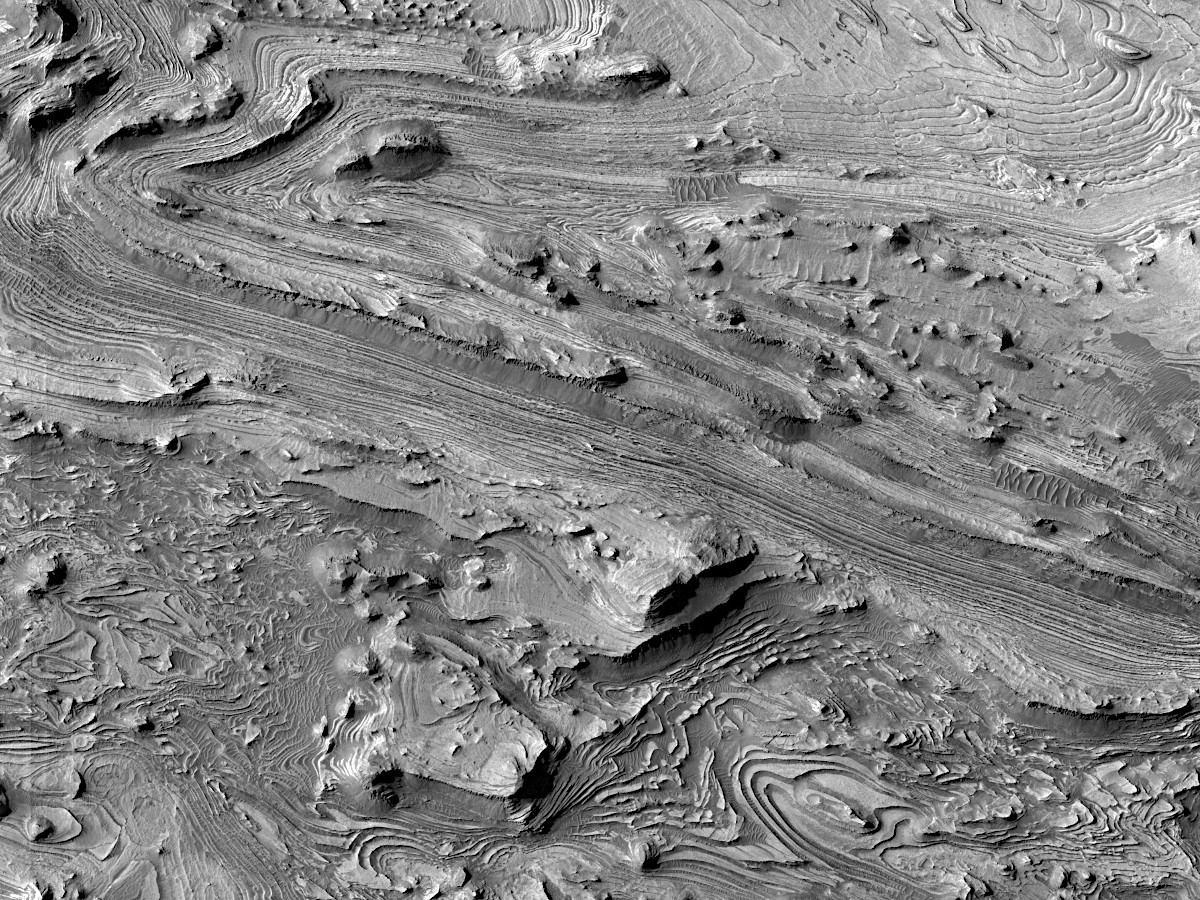

冥王星の大気は主に窒素からなります。冥王星の大気圧の変化は、地表面と大気の間で起きる昇華と凝結によって生じるとみられています。1989年以来の気圧の上昇は、窒素の氷に覆われた「スプートニク平原」と呼ばれる氷原の日射量が増えたことで、表面の氷が昇華して大気に供給されたことが原因だと考えられています。

いくつかの理論モデルによると、2015年以降はスプートニク平原での日射量が減少し、気圧の上昇が止まるか、気圧がゆるやかに低下すると予測されていました。ただし低下するとしても1年間あたり1%程度とみられていました。ところが今回、有松氏らが発見した急速な気圧の低下は1年間あたり約7%にもなります。

これはスプートニク平原での窒素の凝結率が、これまで考えられていた以上に高いことを示唆しているとみられています。あるいはスプートニク平原以外の場所が、急速な窒素の凝結に重要な役割を果たしているのかもしれません。いずれにしろ現在の冥王星では予想外のペースで窒素が表面に凝結し、大気の崩壊が進んでいる可能性があります。

今回の研究成果は2020年6月15日、ヨーロッパの国際学術誌『Astronomy & Astrophysics』にオンライン掲載されました。有松氏は京都大学のプレスリリースで「本研究結果は冥王星が数年間で劇的に変化していることを示唆するもので、いち研究者としてあまりに予想外なことで驚きました。今後も国内外の望遠鏡を利用しながら恒星掩蔽の観測を続け、この太陽系の果てにありながら最も劇的な変動をとげる冥王星の描像と今後の運命を明らかにします」とコメントしています。

https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=10.1051/0004-6361/202037762

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】