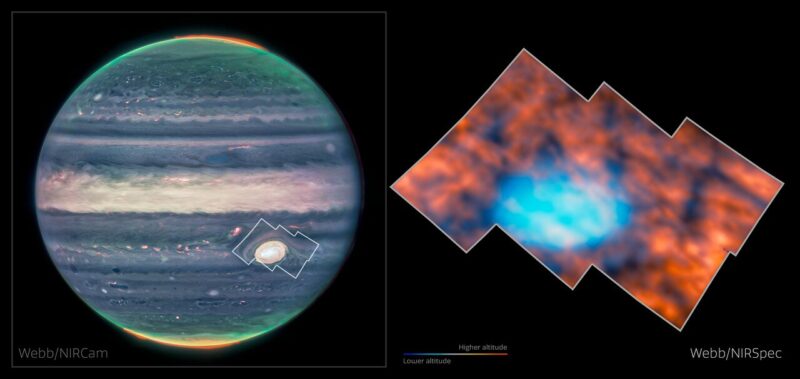

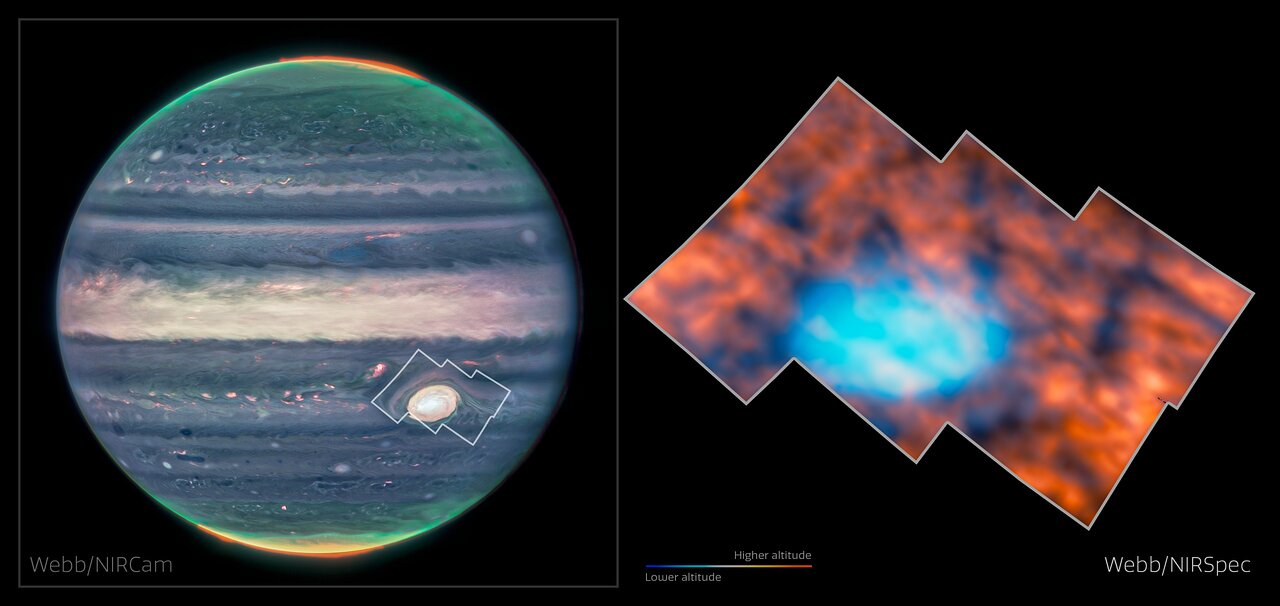

上の画像の左側は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がNIRCam (近赤外線カメラ)で木星全体をとらえたもので、右は南半球の大赤斑周辺をNIRSpec(近赤外線分光器)でとらえたものです。

NIRSpecの画像で赤みを帯びた色は、木星の電離層にある水素分子から放射された赤外線を示しています。それらの水素分子は、木星の雲から300km以上も上空にあります。画像を見ると、明るいところと暗いところがはっきりしており、複雑な構造があることがわかります。一方、青い色の領域は、木星の雲や大赤斑など、低高度からの赤外線を示しています。

木星は太陽から遠く離れており、地球の約4%の太陽光しか受けておらず、大部分は赤外線の波長では比較的暗くなります。そのため、大赤斑付近の上層大気は均質に見えるだろうと予想されていました。しかしウェッブ望遠鏡で実際に観測したところ、複雑な構造が発見されたのです。観測チームは、このような複雑な構造には大気重力波が関係している可能性があるとみています。

(参考記事)ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡が赤外線でとらえた木星

Image Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, Jupiter ERS Team, J. Schmidt, H. Melin, M. Zamani (ESA/Webb)

(参照)ESA/Webb

大宇宙 写真集500【改訂新版】

大宇宙 写真集500【改訂新版】 探査機が見た太陽系【第4版】

探査機が見た太陽系【第4版】 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がみた宇宙【改訂版】